【2025年最新版】食品ECサイト成功事例9選!課題や成功ポイントをご紹介

2025年、食品業界におけるECサイトの存在感はますます高まっています。

新たにオンライン販売に乗り出す企業も増えている一方で、「思うように売れない」「リピーターが定着しない」といった課題に直面するケースも後を絶ちません。

実際のところ、現在の食品EC市場は「選ばれるサイト」と「埋もれるサイト」が明確に分かれ始めており、その差は年々広がっています。

しかし、このような厳しい現状のなかでも、確実に成果を上げている食品ECサイトには、いくつかの共通した工夫や戦略が見られます。

本記事では、食品ECサイトを成功させるために役立つ以下の内容を解説します。

|

また、記事内では食品ECサイトの運営を効率化できる支援ツールの「GENIEE SEARCH(ジーニーサーチ)」「GENIEE RECOMMEND(ジーニーレコメンド)」も紹介します。

GENIEE RECOMMENDのお問い合わせ資料請求はこちら

AIを活用した

現代社会では、情報の氾濫により消費者が

パーソナライズ施策と

新たな体験

「コンテンツ疲れ」に陥ることが問題視されています。

このような状況下では、不要な情報を排除し、

ターゲットに対して的確な情報を提供する施策が欠かせません。

必要な情報をピンポイントで届けるための

パーソナライズ施策をご紹介します。

無料ダウンロードはこちら

【目次】

- 食品ECの市場規模について

- 食品ECサイトが抱える3つの課題

- 食品ECを成功させる4つのポイント

- 【2025年最新版】食品ECサイトの成功事例9選をご紹介

- まとめ:「売れる」と「使いやすい」を両立するECサイトならGENIEE

食品ECの市場規模について

近年、食品EC市場は拡大傾向にあります。経済産業省が発表した「電子商取引に関する市場調査(2024年版)」によると、2023年の食品・飲料・酒類分野のEC市場規模は約3兆円に達し、前年比約6.5%の成長を遂げました。

特に、コロナ禍を契機に生鮮食品や冷凍食品など、従来はEC化が難しいとされていたカテゴリーでも利用が伸びており、今後の成長余地は非常に大きいとされています 。

その一方で、食品業界全体のEC化率自体は、ほかの業界と比較すると低い水準であり、書籍や映像・音楽ソフト分野のEC化率が50%を超えているのに対し、食品分野は4.29%にとどまっています。

しかし、今後は物流体制の整備や高齢者層・地方居住者のEC利用拡大、キャッシュレス決済の普及などがさらに進めば、食品EC市場もさらに拡大していくと期待されてます 。

これからECに参入する企業や、既存のECサイトを改善したいと考えている企業にとっては、チャンスの時期といえるでしょう。

EC事業の立ち上げかたとは?市場規模からサイト構築方法までを徹底解説

食品ECサイトが抱える3つの課題

前述したように食品業界のEC化率は極端に低く、コロナ禍には需要があったにもかかわらず企業の新規参入が多くなかったことが推察できます。

ここではその要因と考えられる、食品ECサイトが抱える以下の3つの課題について、解説していきます。

|

1. 食品の配送に時間がかかる

多くの顧客が食品はその日の食事、もしくは近日中に必要なものを購入します。

そのため、身近にあるスーパーやコンビニと比較した際に、配送時間は大きなネックです。

必要な時に、食べたい商品がすぐに届かない点は、食品ECを利用する上での大きな課題の一つです。

2. コストがかかる上に利益が出にくい

日常的に購入する食品は、基本的に価格が低い傾向にあります。食費は家計に密接に関わるため、より安く購入したいという心理から客単価も低くなりがちです。

食品ECサイトの場合、常温保管が可能な商品以外に、冷蔵品や冷凍品を配送・保管するシステムが必要なことや、在庫管理システムの構築が欠かせないため、コストが高額となってしまいます。

このような背景から、食品ECサイトの運営は高コスト・低利益という厳しい条件となっています。

3. 食品を手に取り確認できない

令和2年度消費者庁委託「EC サイト食品表示実証モデル構築事業」の実施報告書によると、購入後のトラブルとして「写真イメージと実物に大きなギャップがあった」という内容が多くあげられています。

実店舗で食品を購入する際には基本的に手に取り確認することが多く、特に野菜や肉といった生鮮品でその傾向は一層強くなります。実際に手にとって商品の状態を確認したい顧客にとっては、写真通りの商品が届くのかといった不安はECサイト利用の障壁となります。

写真では綺麗に写っている商品でも、実物は傷んでいたり、想定よりもサイズが小さくイメージと乖離しているケースが考えられます。

ECサイトでの食品販売は、顧客が抱くイメージと実際の商品とのギャップから購入後のトラブルに発展する可能性があります。

食品ECを成功させる4つのポイント

食品ECサイトが抱える問題について解説してきましたが、その一方で、食品ECサイトだからこその強みもあります。

|

EC サイト食品表示実証モデル構築事業」実施報告書によると、インターネットで食品を購入する理由として、以下があげられています。

- 重い荷物が楽に購入できる

- 24時間発注可能

- 実店舗にはない商品が購入できる

- ポイントが貯まる

- 買い物の手間が省ける

- 豊富な情報から商品比較できる

次に、食品ECでよく購入されている商品カテゴリが以下です。

- お菓子などの嗜好品

- 調味料や缶詰、レトルト食品などの保存品

- 飲料品

- 生鮮食品

- 米

- 冷凍食品

- 日配品

生鮮食品や、毎日店舗に配達される日配品(卵、牛乳、豆腐など)のような賞味期限の短い食品の順位に比べ、お菓子などの嗜好品や長期保存できる食品、また飲料といった重たい商品が上位にきています。

これらのデータをもとに、食品ECを成功へと導く4つのポイントを解説していきます。

1. SNSを使用した新規顧客の獲得

SNSにおいて、食べ物や食事の風景は注目されやすい投稿の1つです。

美味しかったお店や料理のレシピなど、食事に関する投稿が日々発信されているため、SNSで情報を探すニーズが高まっています。

販売している食品と実際の調理例や、食卓に取り入れた例などの情報を積極的に発信することで、商品に対する不安解消はもちろん、一度利用してみたいという興味喚起にもつながります。

このように、SNSと食品の親和性は高く、適切に利用できれば実店舗を上回る実績が作れるでしょう。

2. 実店舗にはない商品やポイント制で差別化する

日頃見かけない珍しい商品が購入できることも、食品ECの強みです。

実店舗と明確に差別化を進めることで、顧客の心を捉えECサイトの継続的な利用につなげられます。

さらにリピートの促進を後押しするために、ポイント制にして顧客を囲い込む施策も有効です。

しかし、ECサイト上では食品を手にとって確認できない課題がありますので、豊富な写真素材の掲載や、テキストなどによる情報提供の工夫は欠かせません。

3. 独自性のある商品を取り扱う

サイトを通じてすぐ購入できるからこそ、商品の独自性やブランドの魅力を押し出したサイトはユーザーの購買意欲を高めることができます。

例えば、商品が販売されるまでの生産背景や特徴を伝えることで、他の商品との差別化が可能です。

他にはない商品の価値を提供し、ユーザーに「購入したい」と思わせることで、価格競争から脱することができます。

また、ユーザーに独自性の高い商品を扱っているサイトとして認識してもらえれば、リピーターの獲得にもつながります。

4. ユーザビリティを高めて「迷わず買えるサイト」へ

「EC サイト食品表示実証モデル構築事業」の実施報告書によると、食品ECにおいて「食品基本情報を確認する際に情報が探しづらい理由」として、以下の意見があげられています。

|

食品ECサイトを訪れる多くの顧客は購入を検討している食品の基本情報を求めています。

基本情報が見づらい、見つからないサイトでは、商品の購入自体をやめてしまうケースも考えられるでしょう。

そのような機会損失の防止には、「サイト内検索ツール」の導入が効果的です。

顧客が知りたい情報へすぐにアクセスできる機能の提供は、購入のモチベーション低下を防ぎます。

サイト内検索ツールに関しては、以下の記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

サイト内検索エンジンでECサイトの売上が改善!おすすめのツールを紹介

売れる仕組みでユーザビリティを高めるならGENIEE

食品ECサイトのユーザビリティを高めるなら、ジーニーが提供している

「GENIEE SEARCH」と「GENIEE RECOMMEND」の導入がおすすめです。

各ツールの特長は次の通りです。

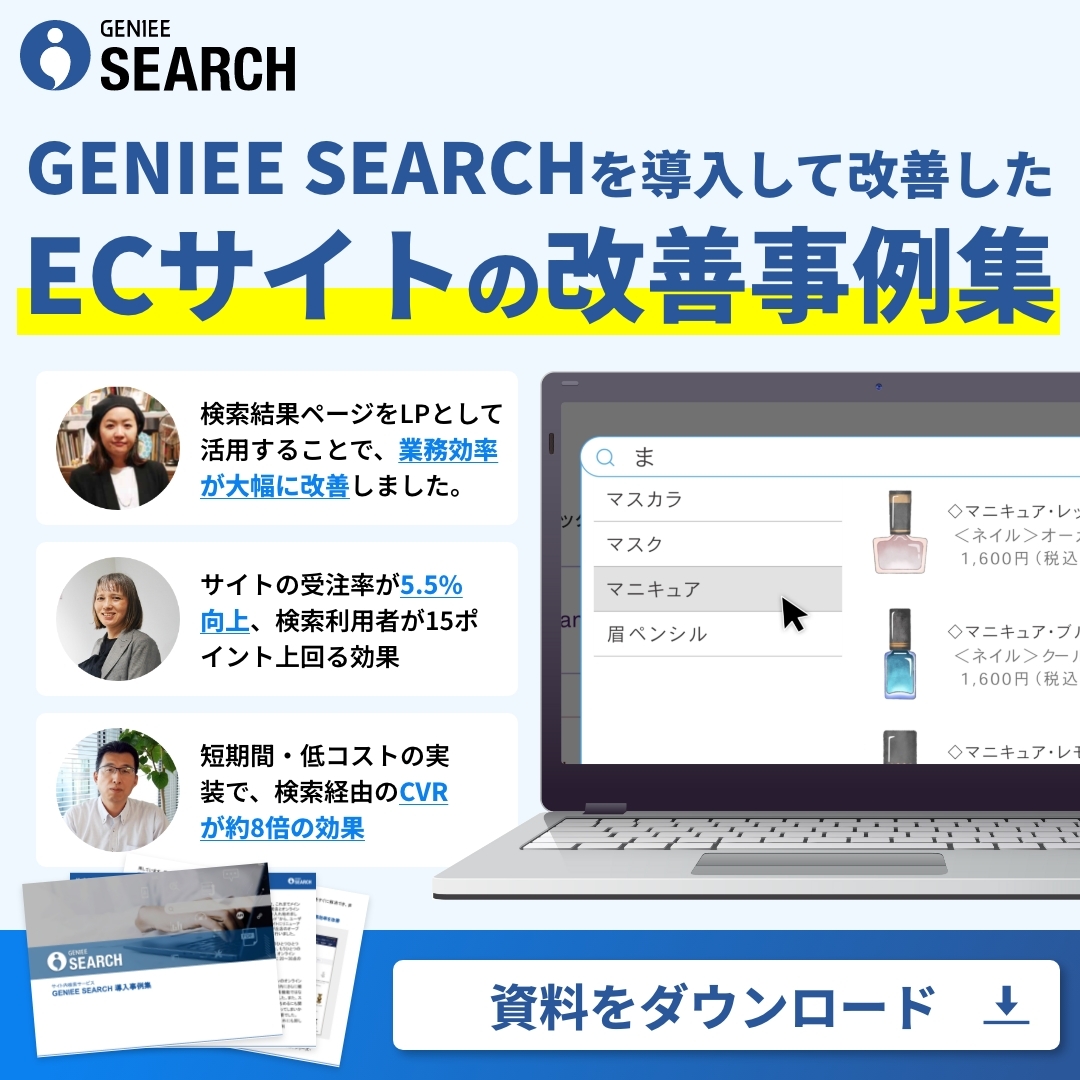

【GENIEE SEARCH】

GENIEE SEARCH for ECは、ECサイト向けの高機能な商品検索サービスで、以下の機能でCVRを向上させられます。

|

また、futureshop・メルカートなど、主要なプラットフォームとの連携が可能なため、既存のECサイトにも導入しやすい点が魅力の一つです。

【GENIEE RECOMMEND】

GENIEE RECOMMENDは、ECサイトや企業サイトにおいて、パーソナライズされた商品・コンテンツの提案を行うレコメンドツールで、顧客体験の最適化とCVRの向上に役立ちます。

GENIEE RECOMMENDの主な特長は以下の通りです。

|

上記の特長により、GENIEE RECOMMENDはユーザーの潜在ニーズにマッチした商品を提案し、クロスセルやアップセルを促進して、売上向上に貢献します。

どちらか一方だけでも効果はありますが、GENIEE SEARCHとGENIEE RECOMMENDを同時に導入すれば各ツール特性を生かしたサイト改善が可能になり、さらに大きな成果につなげやすくなります。

GENIEE RECOMMENDのお問い合わせ資料請求はこちら

【2025年最新版】食品ECサイトの成功事例9選をご紹介

ここでは、食品ECサイトの成功事例を10選紹介します。

|

1. サントリーウエルネス株式会社様

サントリーウエルネス株式会社は、健康食品や化粧品を取り扱う自社ECサイト「サントリーウエルネスオンライン」に「GENIEE SEARCH for EC」を導入しました。

画像付きサジェスト機能・絞り込み検索などを活用し、商品ページにたどり着きやすいサイト作りを実現しました。

導入の結果、検索機能が改善され、ECサイトの利便性が向上しました。

2. 株式会社フィラディス様

株式会社フィラディスは、「ワイン通販 Firadis WINE CLUB」「シャンパン通販専門店 THE CHAMPAGNE」「高品質ワイン通販 Firadis WINE CLUB collection」の3サイトを運営しています。

>各サイトが独立しているため、ユーザーが目的の商品を見つけづらいことや、外国語の商品名や産地、生産者名、品種などの表記揺れなどワイン商材特有の課題がありました。

そこで、「GENIEE SEARCH for EC」を導入し、3つのECサイトを横断して検索できる機能を実装することで目的の商品を見つけやすくしました。

また、色や産地などの複数条件による絞り込みを実現するなど、ユーザーのニーズに合わせた検索体験を提供できるようになりました。

改善の結果、比較的高単価なワインでも売り上げを伸ばせています。

3. キューサイ株式会社様

キューサイ株式会社は、機能性食品やスキンケア商品を取り扱う自社ECサイト「キューサイ公式ショッピングサイト」を運営しています。

キューサイ公式ショッピングサイトの従来の検索機能では、ユーザーが求める商品に迅速にたどり着けないという課題があり、「GENIEE SEARCH for EC」を導入しました。

JavaScriptによる手軽な導入で、既存のサイト構造を大きく変更する必要なく検索機能を強化し、画像付き検索サジェストでユーザーが目的の商品に迅速にたどり着けるように改善しました。

また、ユーザーが入力する健康上の悩みに関連するキーワードに対して、適切な商品をサジェストし、問題解決をサポートできるUIに変更しました。

改善の結果、商品の探しやすさが向上し、サイト内コンテンツを活用したお客様への情報提供が可能になりました。

4. 株式会社加賀麩不室屋

株式会社加賀麩不室屋はお麩を取り扱うオンラインショップを運営しています。

加賀麩不室屋のオンラインショップでは、スマートフォン対応のほか、実店舗とオンラインの顧客データを統合するなど、より使いやすいサイトに向けた改善を行いました。

贈り物として商品を購入するユーザーも多いため、加賀麩不室屋のオンラインショップは贈答を意識してサイト構築されています。

例えば、お祝い事や季節の行事に応じたカテゴリでおすすめ商品を表示したり、熨斗(のし)をつけられる商品が一目でわかるようにアイコンを表示するなど、ユーザーにとってわかりやすいサイトづくりを行っています。

また、実店舗と同様のサービスを顧客が受けられるような取り組みでブランドイメージの強化にもつなげています。

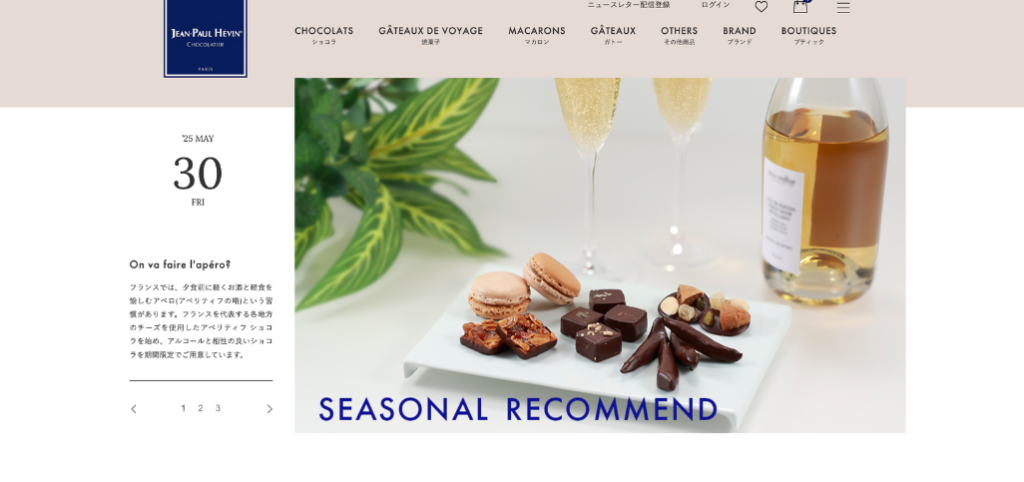

5. 株式会社JEAN-PAUL HÉVIN JAPON様

ジャンポールエヴァンは、ショコラを中心とする洋菓子の販売を行っています。ジャンポールエヴァンのECサイトでは、 実店舗で扱っていない商品をオンライン限定で販売し、ファンの購入意欲を高めるだけでなく、ECサイトへの誘導にも成功しています。ECサイトを利用してもらうことで、ユーザーにイベントや新着商品の情報を届けられるようになり、定期的に自社商品の魅力を発信することが可能となりました。

6. 株式会社食文化様

株式会社食文化は豊洲市場で扱うフルーツや水産物の通販サイト「豊洲市場ドットコム」を運営しています。この通販サイトでは、一般の小売では購入できない商品や手に入りづらい食材を購入できるようにしたことで、特別感を演出しています。

例えば、業者に卸しているようなウニなど、ユーザーの興味を引く商品が販売されています。

また、豊洲までいけないユーザーにも家に居ながら魅力的な食材を吟味して購入する体験を提供できることから、購買意欲の向上につながっています。

7. 株式会社ティーライフ様

株式会社ティーライフは、お茶専門の通販サイトを運営しています。茶葉の産地や種類などの情報も多数記載しており、初心者にとっても茶葉の特徴がわかりやすくなっています。

また、お茶に合わせたお菓子の販売もしており、一緒に購入してもらう工夫もされています。

さらに、InstagramのPR投稿では、日常の風景や調理方法を掲載することで、ユーザーに「一度試してみたい」と思わせる工夫がなされています。

8. カゴメ株式会社様

カゴメ株式会社は、野菜ジュースやポタージュなどの通販サイト「カゴメ健康直送便」を運営しています。サイト内では、スーパーにはないセット売り販売や季節限定シリーズなどの商品を充実させ、差別化をはかっています。

健康を意識した商品も多数取り扱っており、まずは気軽に購入できるお試しセットを利用してもらい、その後にユーザーを定期便へ誘導する工夫も行っています。

9.オリオンビール株式会社様

オリオンビール株式会社の通販サイトでは、会員限定のサービスや定期購入を導入しています。またビールだけでなく、沖縄の地域素材を生かした食品も取り扱っています。

SNS運用にも力をいれており、商品の発信だけではなく沖縄の観光地も一緒に発信することで、5年の期間でフォロワーを約5000人から約30万人に増加させることに成功しています。

ECサイトの成功事例10選!売上アップにつながっている共通点とは?

まとめ:「売れる」と「使いやすい」を両立するECサイトならGENIEE

今後も成長が見込まれるEC市場において、食品ECも市場を拡大することが期待されます。商材の特長から、配送やコストといった課題の多い食品ECサイトですが、ECならではの強みを打ち出していくことで、他社との差別化が可能です。ユーザーの利便性と購買意欲を高める食品ECサイトを実現するためには、検索精度やレコメンド機能の強化が不可欠です。

そこでおすすめのツールが、ジーニーグループが提供している「GENIEE SEARCH for EC」と「GENIEE RECOMMEND」です。

GENIEE SEARCH for ECは、ECサイトに特化したサイト内検索ツールで、ユーザーの検索体験を向上し、離脱率の改善やCVRの向上に役立ちます。

GENIEE RECOMMENDは、AIを活用したレコメンドエンジンで、アップセルやクロスセルを促進し、売上の向上が期待できるツールです。

「売れる」と「使いやすい」を両立するECサイトを目指すなら、GENIEE SEARCH for ECとGENIEE RECOMMENDの導入が効果的です。

ご興味のある方は、ぜひ以下のリンクからお問い合わせください。

GENIEE RECOMMENDのお問い合わせ資料請求はこちら

AIを活用した

現代社会では、情報の氾濫により消費者が

パーソナライズ施策と

新たな体験

「コンテンツ疲れ」に陥ることが問題視されています。

このような状況下では、不要な情報を排除し、

ターゲットに対して的確な情報を提供する施策が欠かせません。

必要な情報をピンポイントで届けるための

パーソナライズ施策をご紹介します。

無料ダウンロードはこちら

「導線改善ツール」を導入して

ECサイトの売上改善を実現した事例集

資料ダウンロード

GENIEE SEARCH編集部

(X:@BST_hoshiko)

ECサイトや企業サイトにおける快適なユーザ体験を実現するための導線改善方法から、ECマーケティングの手法まで幅広く情報を発信しています。