アパレル業界でのオムニチャネルとは?成功事例から学ぶ5つのポイント

アパレル業界では、実店舗とECサイト、SNSなど複数のチャネルを連携させた「オムニチャネル戦略」が注目を集めています。

顧客接点を広げ、購買体験を最適化することにより、売上やブランド価値の向上が期待できる点が特徴的です。

本記事では、成功企業の事例をもとに、オムニチャネル戦略を成功に導く5つのポイントを解説します。

また、記事内ではオムニチャネル化の促進に役立つ支援ツール「GENIEE RECOMMEND(ジーニーレコメンド)」についてもご紹介します。

GENIEE RECOMMENDについてのお問い合わせ・資料請求はこちら

成長にはOMO施策が不可欠な理由とは?

【目次】

- オムニチャネルとは?

- オムニチャネル誕生の背景にある「チャネル戦略」

- オムニチャネルとO2O・OMOの違い

- 国内アパレル市場と企業のオムニチャネル戦略

- アパレル企業がオムニチャネルを進めるべき理由

- アパレル業界におけるオムニチャネルの成功事例

- 成功事例から学ぶアパレル企業がオムニチャネルを成功させる5つのポイント

- アパレル企業がオムニチャネルを進める上での注意点

- まとめ:オムニチャネルを成功させて売上を飛躍的に伸ばそう!

オムニチャネルとは?

オムニチャネルは、実店舗・オンラインストア・SNS・モバイルアプリ・カスタマーサポートなど、企業が持つすべての販売チャネルや顧客接点を統合し、顧客の購買行動を促すためのマーケティング戦略を指します。

従来の「マルチチャネル」戦略が複数のチャネルを並列に提供するのに対し、オムニチャネルではそれらを統合して、チャネルをまたいだ情報の連携と活用を可能にします。

例えば、顧客がスマホで商品を検索し、店舗で実物を確認してからECサイトで購入するといった一連の顧客体験の提供がオムニチャネルです。

オムニチャネルは、デジタルとリアルの垣根をなくし、顧客ごとに最適化されたサービスを提供して、ブランドのロイヤルティ向上や売上拡大を実現できる手法として注目されています。

オムニチャネルとは?基礎概要やメリット、成功事例までを解説!

オムニチャネル誕生の背景にある「チャネル戦略」

オムニチャネルはさまざまなチャネル戦略の歴史を経て誕生しました。

これまでの「チャネル戦略」の歴史や特徴を知ることで、オムニチャネルをより深く理解することができます。

ここでは以下の3つのチャネル戦略について解説します。

|

シングルチャネル

シングルチャネルとは、企業が顧客と接点を持つ手段が一つだけに限定されている販売形態を指します。

例えば、実店舗のみで商品を販売する小売店や、ECサイトのみで展開するD2Cブランドなどです。

シングルチャネルは運営がシンプルで、在庫管理や顧客対応、マーケティング戦略も一本化できるため、小規模事業者やスタートアップにとってハードルが低い点が魅力です。

一方で、顧客接点が限られることからリーチできる層が狭く、売上が頭打ちになりやすい課題もあります。

さらに、店舗に依存している場合は外部環境の変化に弱く、柔軟な販売戦略が取りづらい点にも注意が必要です。

アパレル業界は、ユーザーの購買行動がオンラインとオフラインを横断する傾向が強まっている業界の一つで、シングルチャネル戦略だけでは顧客ニーズに十分に応えることが難しくなってきています。

マルチチャネル

マルチチャネルとは、企業が複数の販売チャネルを通じて顧客と接点を持つ戦略を指します。シングルチャネルに比べて顧客接点が格段に増え、認知拡大や購買機会の向上を目指せます。

一方で、マルチチャネルは各チャネルが独立して運用されるため、在庫情報や顧客情報が連携できず、運用負荷やコストが増大しがちな点がデメリットです。

アパレル業界では、店舗とECを使い分ける顧客が多いため、マルチチャネルは一定の効果を発揮しますが、より一貫性と利便性の高い購買体験を提供するには、オムニチャネルの取り組みが必要といえます。

クロスチャネル

クロスチャネルとは、複数の販売チャネルを持つだけでなく、在庫情報や顧客データをチャネル間で連携し、一部横断的に利用できる状態を指します。

例えば、オンラインでの注文後に店舗で商品を受け取ったり、店舗での購入履歴をオンラインで表示できたりする仕組みです。

顧客は複数チャネルの利便性を享受しつつ、購買行動をスムーズに進められるようになり、企業側では在庫ロスの削減やデータ分析の向上が見込めるメリットがあります。

一方で、マーケティング施策や接客対応が全チャネルで一貫しないこともあるため、よりシームレス化を進めるためにはオムニチャネル化が必要となります。

オムニチャネルとO2O・OMOの違い

オムニチャネルについて調べていると、O2OやOMOといった似たような言葉もよく目にするかもしれません。これらもオンラインとオフラインの連携を重視する点は共通していますが、目指す結果や考え方に明確な違いがあります。

ここではO2OとOMOについて解説します。

O2O

O2Oとは、オンラインから顧客をリアル店舗へ誘導し、実店舗で購入・受け取り・返品までを可能にする戦略です。

O2Oの戦略の目的は、オンラインの利便性とオフラインの体験を組み合わせることで、顧客満足を高めつつ実店舗の売上を促進させることです。

具体的には、Webサイトでの実店舗で利用できるクーポンの配布や、実店舗のセール情報告知、アプリでの来店ポイントの付与などが挙げられます。

こうした戦略はオンラインで興味を持った顧客を店舗へ誘導することで、追加購入につなげる効果が期待できます。

つまりO2Oはオムニチャネルとは異なり、オンライン起点で店舗誘導するシンプルかつターゲットを絞ったアプローチといえます。

そのため、O2O施策では、オンライン広告の効果と店頭の接客・在庫連携などの整合が不可欠で、両チャネルでの価格や在庫の不一致といった課題にも注意が必要です。

OMO

OMOとはオンラインとオフラインの境界線をなくして融合させ、顧客の購買データと複数のチャネルを統合・活用することで顧客の購買体験を向上させるマーケティング戦略です。

OMO戦略の目的は、顧客にとって最適な購買体験の提供で、短期的な売上よりも長期的な顧客ロイヤルティの構築を目指します。

オンラインとオフラインの連携により、シームレスな購買体験を提供する点が、オムニチャネルと共通しています。

オムニチャネルが複数のチャネルを連携させ、顧客体験を向上させることで販売機会の拡大を狙う企業視点の施策であることに対して、OMOは顧客に快適な購買体験を提供することに重点を置いた戦略といえます。

オンラインとオフラインを連携させることで売上アップ戦略について興味がある方は「OMOを活用した ECの売上アップ戦略」の資料をご覧ください。

OMOとオムニチャネルの違いを解説!実施するメリットや成功事例も紹介

国内アパレル市場と企業のオムニチャネル戦略

【国内アパレル市場の販売推移】

国内アパレル市場の販売額は、バブル期の1991年にピークを迎えた後、デフレによる景気低迷に陥った2000年頃から2019年まで10〜11兆円で横ばいが続く状況でした。その後、新型コロナウイルスの流行による緊急事態宣言を受け、消費者の外出自粛や店舗休業が大きな要因となり8兆円まで落ち込み、現在も低迷が続いています。

一方で、アパレルEC市場は2023年に前年対比で4.76%伸長しており、今後はアパレル市場でのEC戦略が必須となってくるでしょう。

参考:時系列データ|商業動態統計|経済産業省

令和5年度電子商取引に関する市場調査

【オムニチャネルに成功した企業との関連性】

現況の市場環境で売上を伸ばしているのは、自社ECサイトを持ち、実店舗とオンラインを連携させたオムニチャネル戦略を推進する企業です。

2023年のアパレルEC売上高ランキング上位には、ユニクロ、アダストリア、ベイクルーズなどの実店舗とECを連動させたブランドが並び、売上上位の企業はほぼ例外なくオムニチャネルに成功しているという事実が浮き彫りになっています。

アパレル業界で注目されるOMOとは?メリットや導入事例を徹底解説

アパレル企業がオムニチャネルを進めるべき理由

アパレル企業がオムニチャネルを進めるべき理由は、おもに以下の5つです。

アパレル企業がオムニチャネルを進めるべき理由は、おもに以下の5つです。

|

ここでは、上記の理由について解説します。

売上を最大化することができる

オムニチャネル戦略を導入すると、実店舗やEC、アプリなど複数のチャネルを連携できるため、顧客接点が増え購買機会が拡大します。

例えば、オンラインで在庫確認→実店舗で購入、ECで注文→店頭受取(BOPIS)などの施策は、顧客体験の向上やパーソナライズされた提案が可能になることで、クロスセルやアップセルにつながり、顧客一人あたりの購入単価や購入頻度の向上につながります。

また、在庫の一元管理により、欠品による販売機会の喪失を防げる点も大きなメリットです。

人手が足りなくても成果を出せるようになる

アパレル業界を始めとした多くの業界では深刻な人手不足が常態化していますが、オムニチャネル戦略を導入すれば効率化と成果向上の両立が可能です。

例えば、実店舗・EC・SNSの受発注や在庫情報を一元化すれば、従来人手で行っていた複数チャネルの在庫確認・更新作業が自動化され、業務負担を大幅に軽減できます。

また、オムニチャネルによりリソースの最適化も可能となり、繁忙期には人員を倉庫や店舗に集中配置し、閑散期にはECやSNS運営に注力するといった柔軟なシフトの構築が可能です。

自動化と統合管理によって、中小アパレル企業であっても少数精鋭で複数のチャネルをカバーできる体制を築き、成果を出しやすくなる点が大きなメリットです。

顧客満足度が向上する

オムニチャネル化により、顧客は「好きな場所で・好きな時に・好きな方法で」商品を購入できるようになります。

SNSやWeb広告などで気になった商品をECサイトで即時購入し、実店舗で試着・受け取りできれば、利便性が飛躍的に高まり、顧客体験を向上させられます。

また、オムニチャネルではパーソナライズされた提案が実施できるため、顧客ごとに最適化された体験の提供により、顧客満足度が向上します。

顧客の行動データを分析できる

オムニチャネル化では、顧客のオンライン・オフライン両チャネルでの行動データを体系的に収集・統合できる仕組みをつくります。

例えば、店舗でQRコードをスキャンした回数やECでの閲覧履歴、購入履歴などの蓄積された多様なデータを基に、顧客の嗜好や購入パターンを可視化します。

また、ポイント制度や会員プログラムと連携すれば、顧客ごとの累計購入額や来訪頻度などのデータも収集可能です。

収集したデータを活用すれば、リアルタイム在庫と連動したレコメンドや、ECで閲覧した商品の店舗での体験といった案内を送付する施策などが実現できます。

顧客の利便性を高め、機会損失を防ぐことができる

オムニチャネルは、どのチャネルからでも 「いつでも」「簡単に」「最適な方法で」 購買体験ができる環境を整え、顧客の利便性を向上させます。

オンラインで興味を示した商品が実店舗で品切れでも、近隣店舗やECから即時に取り寄せが可能になり、「欲しい瞬間に買えない」といったユーザーの不満や機会損失を防止できる点が最大の強みです。

アパレルでは、実店舗での購入のほか、ショールーミングやオンラインでの比較検討などが一般化しており、チャネルが縦割りのままでは顧客が他社に流れるリスクがあります。

オムニチャネルによって購入までの導線を途切れさせず、在庫や決済の境界をなくせれば、大きな売上機会の拡大が可能になります。

アパレル業界におけるオムニチャネルの成功事例

ここでは、アパレル業界におけるオムニチャネルの成功事例を3つ紹介します。

|

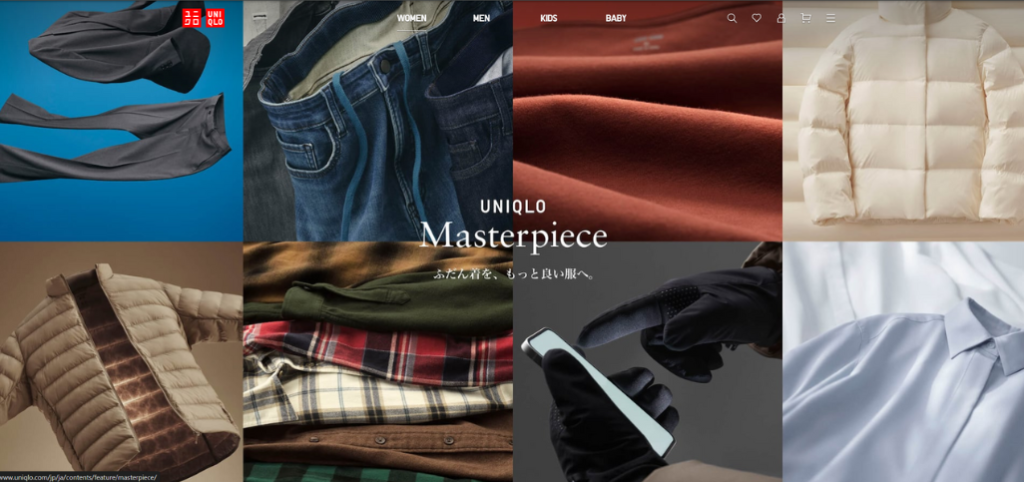

1. ユニクロ

会社名:

ユニクロ(UNIQLO)

取り組み:

ユニクロは日本国内にとどまらず、世界各国に展開するグローバルアパレル企業として、比較的早い段階からオムニチャネル戦略を導入しています。

その代表例が、ユニクロ公式アプリ内で提供されている買い物アシスタント「UNIQLO IQ」です。

「UNIQLO IQ」ではAIチャットボットを活用し、チャット形式でのコーディネート相談や店舗在庫の確認、注文・キャンセル・配送・返品に関する自動応答など、ユーザーの利便性を高める機能を提供しています。

また、アプリの利用促進のために「500円クーポンの配布」や「アプリ限定価格の設定」などの施策も実施しています。

さらに、ECで注文した商品を店舗で受け取れば送料が無料となる仕組みにより、店舗への来店を促し、クロスセルの機会も創出しています。

効果:

さまざまなオムニチャネル施策により、ユニクロのアプリユーザーは年々増加し、2021年8月末時点では国内で5,700万人、グローバルでは1.4億人に達しています。

また、アプリを通じて収集される「顧客データ(年齢・性別など)」や「購買データ」は、商品開発やマーケティング戦略に活用されており、ユーザー満足度の向上と同時に、店舗スタッフだけでは拾いきれないニーズの把握にもつながっています。

サイトURL:https://www.uniqlo.com/jp/ja/

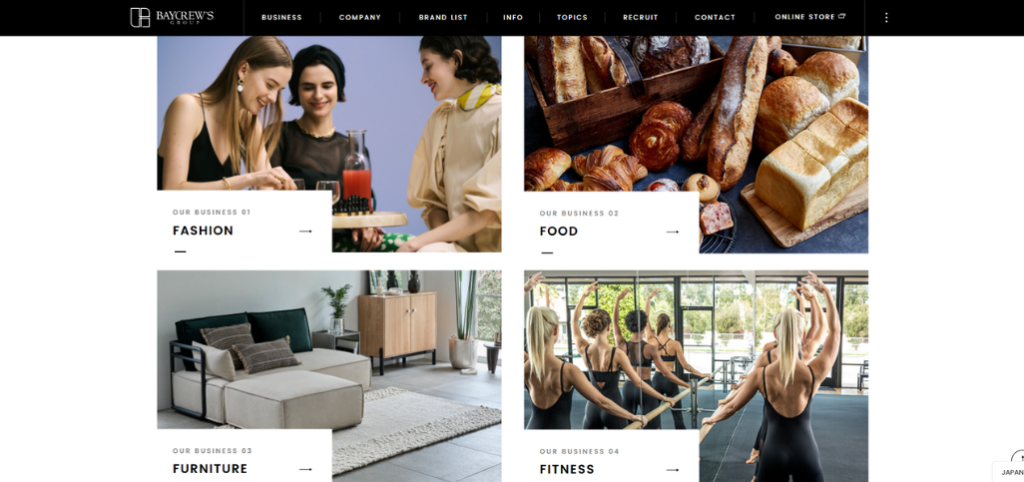

2. ベイクルーズ

会社名:

会社名:

株式会社ベイクルーズ(BAYCREWS)

取り組み:

「JOURNAL STANDARD」などの人気ブランドを展開する株式会社ベイクルーズは、ユニクロ、アダストリアに次ぐ国内アパレルEC売上第3位の規模を誇ります。

同社はオムニチャネル戦略に注力しており、特に自社ECサイトの強化に取り組んでいます。

同社は、Webと店舗の在庫・顧客情報を統合したシステムを構築し、リアルタイム(10秒単位)で在庫情報を更新できる体制を整備しています。

また、会員限定で店舗在庫の取り置きができるサービスを提供するなど、ECと実店舗の垣根をなくす利便性の高い仕組みを導入しています。

さらに、公式Instagramではスタッフがモデルとなりスタイリングを紹介など、ユーザーとブランドとの接点を日常的につくることで、エンゲージメントを高めています。

効果:

オムニチャネル施策により、ベイクルーズは顧客の利便性と満足度を向上させると同時に、購買促進にも成功しました。

各チャネルをシームレスにつなぐ体制によって、顧客のロイヤルティを高めながら、安定した売上成長を実現しています。

オムニチャネル戦略の成功事例として、他社の模範となる企業の一つといえます。

サイトURL:https://baycrews.jp

3. アダストリア

会社名:

会社名:

株式会社アダストリア

取り組み:

「GLOBAL WORK」「niko and…」「LOWRYS FARM」など多くのブランドを展開するアパレル大手のアダストリアは、オムニチャネル戦略に積極的に取り組んでいます。

全てのブランドで自社一貫の生産・物流・販売体制を構築しており、自社ECサイトやZOZOTOWNへの出店を通じてEC事業を強化しています。

そのなかでも同社が特に注力しているのは、「実店舗とECの両方を利用するユーザー」を増やす施策です。

スマホアプリの使いやすさを高めるなど、オンラインとオフラインの垣根をなくす工夫を重ねて、顧客体験の最適化を目指しています。

効果:

データ分析の結果、実店舗とECの両方を利用するユーザーが売上全体の約40%を占めていることが明らかになっており、このセグメントの拡大が売上増加の鍵となっています。

実店舗とECのデータを連携させることで、施策ごとの効果を明確に把握できるようになり、KPIの設定や改善も的確に行えるようになっています。

サイトURL:https://www.adastria.co.jp/

オムニチャネル戦略とは?3つのメリットや成功事例、注目されている背景まで解説

成功事例から学ぶアパレル企業がオムニチャネルを成功させる5つのポイント

前述した成功事例から学べるオムニチャネル成功に役立つポイントは以下の5つです。

|

1.顧客への提供価値を明確にする

オムニチャネル戦略を成功に導くには、導入の出発点として「顧客にどんな価値を提供したいか」の明確な定義が不可欠です。

そのためには、まず顧客調査やカスタマージャーニーマップの活用により、顧客の希望や課題を洗い出し、自社が顧客に提供する本質的な価値は何かを設定します。

顧客への提供価値が設計されていないと、チャネル間で矛盾する情報やサービスが生まれ、結果的に顧客の混乱や信頼低下につながってしまう可能性があります。

企業はまず「なぜオムニチャネルをやるのか」「それによって顧客に何を提供できるのか」を顧客視点で考えなければなりません。

2.連携を見据えたロードマップを作成する

オムニチャネル戦略の成功には、システム連携や組織変革など多岐にわたる施策を段階的に進めるための明確なロードマップの策定が必要です。

ロードマップ作成手順は以下の通りです。

- 「自社に何が足りていないか」を整理し、ECサイトやCRM、在庫管理システムなどの導入タイミングを短期・中期・長期に分けて計画する

- 誰がいつ何を実行するのかを明確にした責任体制やタイムラインを含める

- 現状のチャネル間の接点が顧客の期待にどう応えているかを評価し、不足している接続ポイントを後工程で補う設計を行う

上記の手順で誰が・何を・いつまでに・どの順序で実行するか明示されたロードマップを作成すれば、体制やシステムの連携がスムーズに進み、オムニチャネルへの着実な移行と成果創出が可能になります。

3.部門をまたいで統合的に運用できる仕組みを構築する

オムニチャネルでは、EC・店舗・マーケティング・物流などの部門ごとに分かれていた業務を、垣根なく連携できる体制と仕組みが必要です。

まず、全チャネルでポイント制度や顧客ID、在庫情報を共通化し、顧客の購買歴や行動データを部門横断で共有できるプラットフォームを整備する必要があります。

プラットフォーム整備では、ECサイトで「店舗受取」注文が入った際に自動で情報が店舗スタッフへ連携され、準備状況や顧客対応の情報がリアルタイムで共有されるといった仕組みを構築できます。

また、部門横断の運用チームやリーダーを決め、定期的な情報共有やKPIレビューを行うと、チャネル間のずれを早期に検知・改善できます。

4.組織全体で共通の意識を持つ

オムニチャネルの本質は、企業全体で「どこでも顧客に一貫した体験を提供する」という共通認識を持つ点にあります。

日本の多くのアパレル企業では、EC部門と実店舗部門が縦割りで動いており、互いに顧客を囲い込む体制になりがちですが、オムニチャネルを成功させるにはこの分断を解消しなければなりません。

分断の解消には、トップや経営層が「オムニチャネル戦略の推進」を宣言し、社内説明会や研修を通じて理念を浸透させる取り組みが効果的です。

また、チャネル横断の売上が実際に全社に利益をもたらす仕組み作りや、チャネル貢献を評価する制度の見直しを行い、適切な人事評価を行う体制の構築も求められます。

全社でオムニチャネルを機能させる組織文化と制度が整えば、チャネルをまたいだ協力が自然と進み、顧客本位のシームレスな購買体験の提供を実現できるでしょう。

5.外部ツールの導入を検討する

オムニチャネル戦略では、必要に応じて外部ツールの導入すると、より効率的に推進できます。

特に、各チャネルで一貫したパーソナライズ体験を提供できる複数チャネル対応のレコメンドエンジンがおすすめです。

レコメンドエンジンとは、顧客の閲覧履歴や購入履歴などのデータをもとに、「この商品もおすすめです」「あなたに合ったサイズはこちら」といったの提案を行う仕組みです。

レコメンドエンジンをECサイトだけでなく、アプリ・メール・店舗端末など複数のチャネルで活用すれば、どの接点でも顧客に最適な提案ができるようになります。

オムニチャネル化を推進する上で、複数チャネル対応のレコメンドエンジンは欠かせない外部ツールの一つといえます。

複数チャネル対応のレコメンドエンジンでおすすめのツールが「GENIEE RECOMMEND」です。

GENIEE RECOMMENDについては次項にて詳しく解説します。

ユーザーごとにパーソナライズされた商品提案を実現する「GENIEE RECOMMEND」

「GENIEE RECOMMEND」は、AIを活用した高度なパーソナライズと在庫連携により、オムニチャネル化に貢献できるレコメンドエンジンです。

「GENIEE RECOMMEND」は、AIを活用した高度なパーソナライズと在庫連携により、オムニチャネル化に貢献できるレコメンドエンジンです。

GENIEE RECOMMENDのおもな特長は以下の通りです。

- 独自ロジックによって、潜在ニーズもつかむ精度の高い提案が可能

- 新規ユーザーに最適な情報を表示して離脱率を改善

- 要望に応じて、最適なレコメンドロジックを提案・開発可能 など

オムニチャネル化において、GENIEE RECOMMENDを活用するとどのチャネルでも一貫したレコメンドが可能になり、顧客体験の統合を効果的に進められます。

GENIEE RECOMMENDは、オムニチャネル戦略において顧客体験と売上向上を両立する重要な外部ツールとしておすすめです。

GENIEE RECOMMENDについてのお問い合わせ・資料請求はこちら

成長にはOMO施策が不可欠な理由とは?

アパレル企業がオムニチャネルを進める上での注意点

アパレル企業がオムニチャネルを進める上での注意点は以下の2つです。

|

ここでは、上記の注意点について解説します。

短期間で大きな成果は見込めない

オムニチャネル戦略はシステム統合や組織改革を伴うため、短期間で劇的な成果を期待することはできません。

チャネルをつなぐための基盤を構築するには時間とコストがかかり、システム間の顧客データ・在庫情報の統合と運用体制の整備を完了するには、中長期的な視点と継続的な取り組みが求められます。

また、各チャネルでの施策効果を見極め、PDCAサイクルを回しながら改善を進める必要があり、初期投資の回収に時間がかかる点が特徴です。

オンラインとオフラインの顧客行動は変化しやすく、その環境に合わせて施策を改良し続けなければなりません。

短期間では得られない安定した成果とブランド価値の向上を見据える姿勢が、オムニチャネルを成功させるためには必要です。

初期段階での投資が必要

オムニチャネルを実現するには、新たなインフラやシステムを構築する必要があり、この段階でまとまった初期投資が求められます。

特に在庫データのリアルタイム統合や顧客ID管理の導入には、専用のプラットフォーム開発が必要となる場合が多く、その際には外注を含む費用や開発期間がかかります。

オムニチャネルに取り組む企業は、初期投資の回収期間やROIを見据えた中長期の計画立案が必要です。

導入で終わるのではなく、継続的な改善やアップデートを前提とした予算配分と体制づくりが求められます。

まとめ:オムニチャネルを成功させて売上を飛躍的に伸ばそう!

オムニチャネル戦略は、実店舗・EC・アプリなど複数のチャネルをシームレスに連携させ、売上の最大化と顧客満足度の向上を同時に実現する手法です。

オムニチャネル化を円滑に進めて、効果的な運用を実現するためには外部ツールの導入が欠かせません。

外部ツールのなかでも、「GENIEE RECOMMEND」は、AIがユーザーの行動履歴や購買履歴を学習し、個別に最適な商品を提案するレコメンドエンジンで、チャネル間のシームレスな顧客体験の提供が可能な点でオムニチャネル化において効果的なツールです。

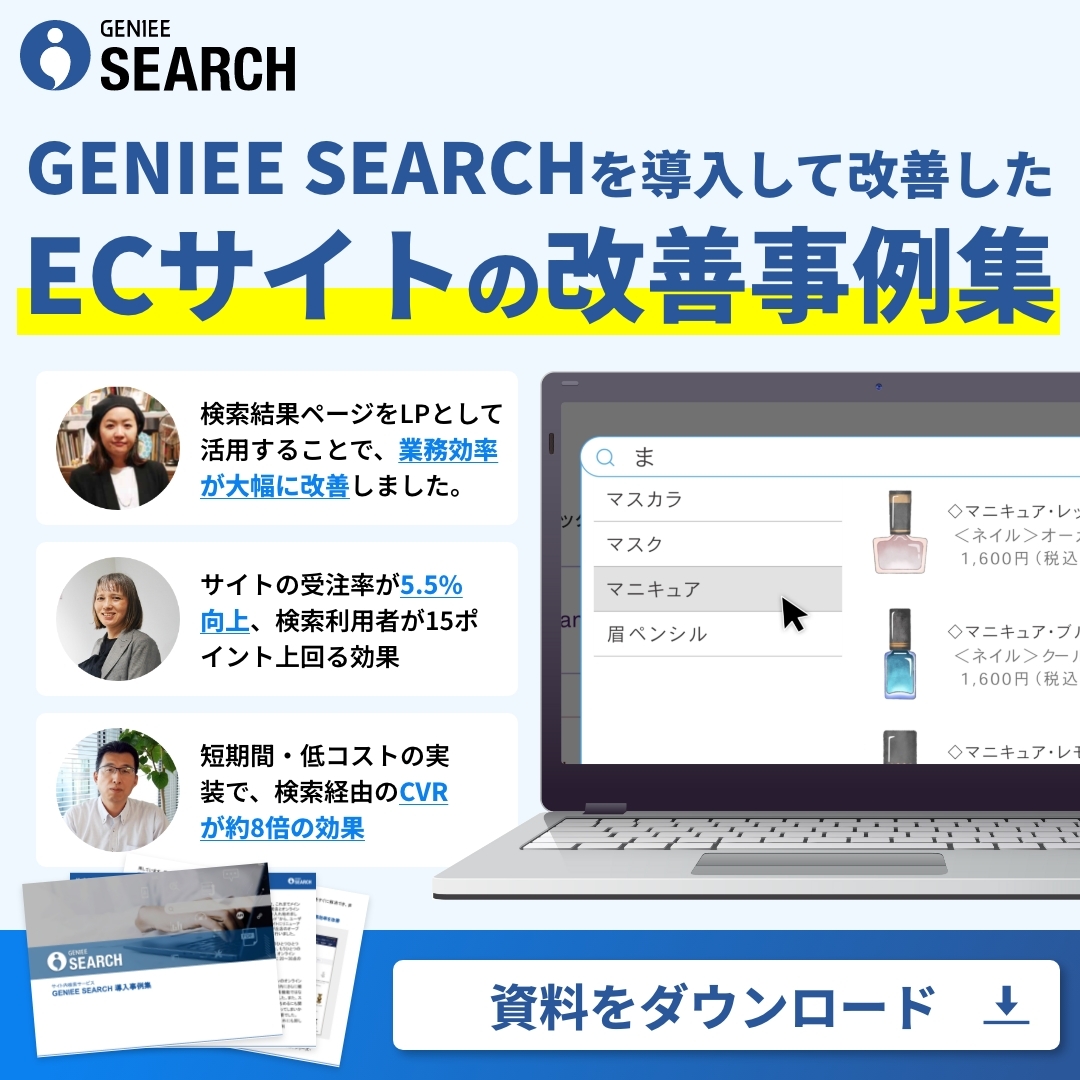

また、サイト内検索ツール「GENIEE SEARCH」と連携すると、リアルタイムの在庫や価格情報を基にした鮮度の高いレコメンドが可能となり、購入率やリピート率の向上が見込めます。

チャネルをまたいだ顧客接点に一貫性を持たせ、オムニチャネル化を実現し売上拡大を目指すなら、「GENIEE RECOMMEND」と「GENIEE SEARCH」の導入がおすすめです。

GENIEE RECOMMENDについてのお問い合わせ・資料請求はこちら

成長にはOMO施策が不可欠な理由とは?

「導線改善ツール」を導入して

ECサイトの売上改善を実現した事例集

資料ダウンロード

GENIEE SEARCH編集部

(X:@BST_hoshiko)

ECサイトや企業サイトにおける快適なユーザ体験を実現するための導線改善方法から、ECマーケティングの手法まで幅広く情報を発信しています。

企業サイトやECサイトにおけるブランディング向上やUX改善につながる情報を発信。主にセミナー・SNS・メルマガ・プレスリリース等の企画運営を担当。