ベビー用品ECの成功事例8選!成功ポイントも解説

近年、利便性や効率化を求めるユーザーニーズの高まりから、ベビー用品市場はEC化が急速に進んでいます。

実際に多くのベビー用品ブランドや事業者が、オンライン販売を通じて売上を拡大し、顧客との信頼関係を築いています。

本記事では、ベビー用品EC事業における具体的な成功事例を8つ紹介し、それぞれの企業が実践した戦略や成功のポイントを詳しく解説します。

また、記事内ではユーザーの「ついで買い」を促進するパーソナライズされたレコメンドが可能な「GENIEE RECOMMEND(ジーニーレコメンド)」についてもご紹介します。

GENIEE RECOMMENDについてのお問い合わせ・資料請求はこちら

AIを活用した

現代社会では、情報の氾濫により消費者が

パーソナライズ施策と

新たな体験

「コンテンツ疲れ」に陥ることが問題視されています。

このような状況下では、不要な情報を排除し、

ターゲットに対して的確な情報を提供する施策が欠かせません。

必要な情報をピンポイントで届けるための

パーソナライズ施策をご紹介します。

無料ダウンロードはこちら

【目次】

- ベビー用品ECサイトの市場規模と最新動向

- ベビー用品をECサイト運営で必要な届出・資格・許可とは?

- ベビー用品ECプラットフォームの種類

- ベビー用品ECサイトの成功ポイント

- ベビー用品ECサイト成功事例8選

- ベビー用品ECサイトについてよくある質問

- まとめ:ベビー用品ECサイトを成功させるための秘訣は

ベビー用品ECサイトの市場規模と最新動向

日本国内のベビー用品市場は、少子化を抱えながらも安定的に拡大方向に推移しています。

矢野経済研究所の調査※によると、2022年の市場規模は約4兆3,537億円、2024年には約4兆4,518億円に達しています。

特に成長が顕著なのがEC分野で、ベビー用品は大きくて重いものが多く、育児中の買い物は物理的・時間的な負担となりやすいため、自宅で簡単に注文できるECとの相性が非常に良いとされています。

ミレニアル世代やZ世代といったデジタルネイティブ層が育児世代の中心となった昨今では、スマートフォンを通じたEC利用は日常の一部になっています。

口コミやレビューを参考にしながら比較検討できる点も、安心・信頼を重視する育児層にとって魅力的な要素です。

また、オムツやミルクなどの消耗品を定期的に届けるサブスクリプション型サービスの普及も、ECの利便性を後押ししています。

さらに、出産祝いや誕生日などのギフト需要も根強く、祖父母や親戚がオンラインでベビー用品を贈るケースが増加していることも市場の拡大に影響しています。

加えて、近年ではIT等のテクノロジーの力で出産や育児をサポートする「ベビーテック」と呼ばれる新たなカテゴリーにも注目が集まっており、ECの成長を後押ししています。

スマートベビーモニターや自動調乳器など、育児をテクノロジーで支援する高機能製品が登場し、価格は高めながらもECでの購入が進んでいます。

ECサイトでは、こうした商品の説明や活用シーンをわかりやすく紹介できるため、多くのユーザーの関心が集まっています。

今後は、商品のラインナップだけでなく、ギフト対応や配送の柔軟性、レビュー・SNSとの連携といったトータルなユーザー体験の最適化が、ECサイトの成功により大きな影響を与えていくといえます。

※矢野経済研究所|ベビー関連ビジネス市場に関する調査を実施(2025年)

ベビー用品をECサイト運営で必要な届出・資格・許可とは?

ベビー用品をECサイトで販売する際には、商品の種類や販売形態に応じて、さまざまな届出や資格、許可が必要となります。

特に注意すべきなのは、取り扱う商品が「医薬部外品」「化粧品」「食品」など法規制の対象となるかどうかの判断です。

ECサイトでベビー用品を扱う際に気を付けるべき品目と関連する法律は以下の通りです。

| 品目 | 概要 | 関連する法律 |

| ベビーローションやベビーパウダーなど、肌に直接触れる商品 |

|

薬機法 |

| ベビーフードや粉ミルク、おやつなどの食品 | 「食品営業許可」や「食品衛生責任者」の設置が求められる場合がある | 食品衛生法 |

また、ECサイトを運営する上では、「特定商取引法に基づく表示義務」を守ることが法律で定められています。

表示すべきおもな項目は以下の通りです。

- 販売業者名・代表者名・所在地・電話番号などの事業者情報

- 商品代金・送料・手数料などの価格情報

- 支払方法・商品の引き渡し時期

- 返品・交換に関する特約や取り扱いの条件 など

そして、広告や商品ページにおける虚偽・誇大表現は禁止されています。

例えば、「絶対安全」「効果保証」などの文言は薬機法や景品表示法違反に該当する可能性があるため、慎重な表現が求められます。

さらに、サイトにプライバシーポリシーや利用規約を設置して、個人情報の取り扱いに対する信頼性を高める対応も必要です。

各種法令を遵守し、しっかりとした準備と運営体制で安全で安心な販売体験を提供するように心がけましょう。

ベビー用品ECプラットフォームの種類

ベビー用品ECサイトを構築する際に用いられるプラットフォームはおもに以下の4つです。

ベビー用品ECサイトを構築する際に用いられるプラットフォームはおもに以下の4つです。

|

ここでは、上記のプラットフォームについて解説します。

1. ASPカートサービス(SaaS型ECプラットフォーム)

ASPカートサービスは、クラウド上でECサイトを構築・運営できるサービスです。

サーバー管理やセキュリティ対策が不要で、テンプレートを活用すれば専門知識がなくてもすぐにサイトを開設できます。

代表的なASPカートサービスにはShopify、MakeShop、BASEなどがあり、ベビー用品EC初心者にも人気です。

最大のメリットは、初期費用や運用コストを抑えながら、短期間で開店できる点です。

月額料金は数千円から利用でき、商品登録・決済・配送設定なども一元管理できます。

一方で、カスタマイズ性には限界があるため、独自機能を実装したい場合や、大規模な在庫管理・システム連携が必要な事業者には不向きです。

また、売上に応じた決済手数料が発生するため、ランニングコストにも注意する必要があります。

ASPカートサービスは小〜中規模のベビー用品ECサイトに最適で、手軽に始めたい個人事業主やスタートアップにおすすめな手法です。

2. ECモール

楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングなどのECモールは、強力な集客力を持つプラットフォームです。

モール自体に多数のユーザーが集まっているため、立ち上げ直後から商品が人の目に触れやすく、集客面で大きなアドバンテージがあります。

知名度や信頼性も高く、ベビー用品のような品質が重視される商品でも安心して購入してもらえる点が強みです。

一方で、ECモールには出店料や販売手数料などのコストが発生します。

例えば、楽天市場では初期費用6万円、月額2.5万〜13万円、販売手数料は2~7%が目安です。

また、モールには出店者共通のルールがあり、独自のデザインやブランディングは制限されます。

特にベビー用品市場は競合が多いため、商品力やレビュー、配送スピードなどで差別化を図る必要があります。

ECモールは、在庫管理や決済、配送の仕組みが整っており、EC初心者でも始めやすい環境です。

特に短期間で売上を立てたい事業者や、集客力を活用して早く成果を出したい企業に向いています。

3. オープンソースEC

オープンソースECは、EC‑CUBEやMagentoなど、ソースコードが公開され自由にカスタマイズできるタイプのEC構築方法です。

独自のデザイン・機能開発が可能で、ベビー用品専門ブランドの世界観をサイト全体で表現しやすい点が特徴です。

一方で、サーバー構築、セキュリティ対応、アップデート対応なども自社管理となるため、開発スキルや運用体制が前提となります。

費用はソフトウェア自体は無料の場合も多いですが、外注開発や保守コストで数十万〜数百万円規模になりやすく、クラウド型より負担は大きくなります。

オープンソースECは、大規模展開やブランド訴求型の事業者、すでに開発リソースを持っている企業に向いていますが、小規模事業・EC初心者の場合は導入ハードルが高いため、慎重な検討が必要です。

4. フルスクラッチ開発

フルスクラッチ開発とは、既存のプラットフォームやテンプレートを使わず、ゼロからオリジナルのECサイトを構築する手法です。

デザインや機能に一切の制限がなく、自社独自のシステムやユーザー体験を思い通りに設計できる点が最大の特徴です。

一方で、フルスクラッチは他の構築手法と比べてコストや期間の面で大きな負担が発生します。

初期開発には数千万円〜億単位の費用がかかるケースもあり、開発期間も一般的に半年〜1年以上かかります。

また、サーバー管理やセキュリティ対策、システム保守などもすべて自社で対応する必要があるため、相応の技術リソースが求められます。

フルスクラッチ開発は、十分な開発予算を確保できる大手企業や、高度に差別化されたEC体験を提供したいブランド向けの構築手法です。

特に、ベビー用品市場でプレミアムブランドを展開する場合や、物流・在庫管理・カスタマーサポートなどを一体化させた独自システムを実現する場合に有効です。

ただし、EC初心者や小規模事業者にとってはオーバースペックであるため、まずはASPカートやモール出店からのスモールスタートがよいでしょう。

| 関連記事 |

| ECサイト構築方法を解説!作り方や費用・構築ツールを徹底比較 【2025年最新版】ECサイト構築ツールの選び方とおすすめ5選 【2025年最新版】ECサイト構築に役立つ補助金制度と活用ポイントを解説 |

ベビー用品ECサイトの成功ポイント

ベビー用品ECサイトを成功させるために意識すべきポイントはおもに以下の3点です。

ベビー用品ECサイトを成功させるために意識すべきポイントはおもに以下の3点です。

|

ここでは、上記のポイントについて解説します。

信頼と安心感を築く

ベビー用品ECにおいて購入判断の軸となるのは「商品や企業などの安全性」です。

まず、サイト全体の印象については、ユーザーの安心に直結するため、清潔感のあるパステルカラーやアースカラーを基調とした配色、視認性の高いシンプルなレイアウト設計が適しています。

また、商品ページでは素材や原料の明記、製造工程、アレルギー対応の有無、検査方法など「安全性を裏付ける情報」の積極的な提示が欠かせません。

例えば、医師・保育士など専門家の推薦コメントや、第三者機関の認証マークを掲載すれば、根拠に基づいた信頼感を効果的に与えられます。

購買を促すUI/UXの工夫

子育て中の保護者は、限られた時間の中でECサイトを利用するため、操作性や視認性の高いUI/UX設計が非常に重要です。

購買を促すUI/UXの工夫として効果的な施策の例は以下の通りです。

- モバイルでの閲覧を意識して、画面表示の読み込み速度を早くし、タップしやすいボタンや見やすい文字サイズ、シンプルな導線設計を意識する

- 「月齢別」「カテゴリ別」「用途別(出産祝い・日常用・旅行用など)」などに分類されたナビゲーションを用意する

- ユーザーの閲覧履歴や行動データを活用したレコメンド機能を導入する

- 実際の購入者によるレビューや写真付きの口コミを掲載する など

上記のようなUI/UXの工夫によって、ベビー用品ECサイトでの質の高い購入体験の提供を実現できます。

ついで買いの促進や購入漏れを防止し、単価向上を狙えるレコメンド機能「GENIEE RECOMMEND」

ベビー用品ECサイトにおいて、購入体験を最適化するために重要な機能の一つが、レコメンド機能です。

来訪ユーザーは、「おむつ」「ミルク」など目的の商品をイメージしてECサイトを訪れる「目的買い」が多い傾向にありますが、そうしたユーザーに対してレコメンド機能により的確な商品を提案できれば、関連商品の「ついで買い」や買い忘れの防止につながる可能性が高まります。

ユーザーの「ついで買い」を促し、買い忘れの防止に役立つ支援ツールが、「GENIEE RECOMMEND」です。

GENIEE RECOMMENDは、サイト訪問者の閲覧履歴や購買履歴、検索行動などをAIが自動で解析し、個々のユーザーに最適な商品をリアルタイムで提案します。

例えば、「この商品を買った人はこちらも購入しています」「このカテゴリーで人気の商品はこちら」などで関連性の高いアイテムを表示し、追加購入を促すことで客単価の向上につなげます。

また、GENIEE RECOMMENDは管理画面がシンプルで操作しやすく、導入後もサポート体制が整っているため、EC初心者でも扱いやすい点が特徴です。

レコメンドロジックの最適化など、チューニングの支援にも対応しています。

ベビー用品ECでは、おむつやミルクの定期購入者に関連商品を提示したり、出産祝い購入者にラッピング対応商品や追加ギフトを提案したりできるレコメンド機能が売上拡大の強力なサポートとなります。

ユーザーの行動をもとに最適な商品を自動で提案するGENIEE RECOMMENDは、EC事業の成長を加速させるおすすめのツールです。

GENIEE RECOMMENDについてのお問い合わせ・資料請求はこちら

AIを活用した

現代社会では、情報の氾濫により消費者が

パーソナライズ施策と

新たな体験

「コンテンツ疲れ」に陥ることが問題視されています。

このような状況下では、不要な情報を排除し、

ターゲットに対して的確な情報を提供する施策が欠かせません。

必要な情報をピンポイントで届けるための

パーソナライズ施策をご紹介します。

無料ダウンロードはこちら

共感を呼び、ファンを育てるブランディング

ベビー用品ECサイトにおいて、長期的な顧客との関係性を築くためには、商品の魅力を伝えるだけでなく、ブランドに対する共感と愛着を育てるブランディングが不可欠です。

ブランディングでまず有効なのが、赤ちゃんが実際に商品を使っている様子を写した温かみのある写真や動画の活用です。

安心して眠る赤ちゃんや親子のふれあいなど、ポジティブな育児シーンを通して「この商品を使えば、こんな未来が待っている」と感じさせる視覚的訴求により、ブランドへの感情的なつながりを生み出せます。

また、ブランドのコンセプトや開発背景を「創業者自身の育児体験から生まれたアイデア」「地元の職人との共同開発」といったエピソードを通じて伝えると、顧客の共感を呼びやすく、他社との差別化にもつながります。

さらに、ユーザーとの接点を広げるために、レビューやSNSを活用した体験共有も有効です。

実際の購入者が投稿した写真付きレビューや育児中の感想は、信頼性が高く同じ悩みを持つ保護者に安心感を与えます。

さまざまな施策を実施し、共感と信頼を軸にファンを育てることができれば、価格競争に巻き込まれにくい持続可能なECサイト運営が可能となります。

ベビー用品ECサイト成功事例8選

ここでは、以下のベビー用品ECサイトの成功事例を8選紹介します。

ここでは、以下のベビー用品ECサイトの成功事例を8選紹介します。

|

1.西松屋公式オンラインストア

西松屋は、全国に1,000店舗以上を展開する実店舗の圧倒的なブランド力を背景に、公式オンラインストアを通じてEC市場でも着実に成果を上げています。

店舗とECをシームレスに連携させるオムニチャネル戦略を採用し、ユーザーの多様な購買行動に対応した柔軟なショッピング体験を実現しています。

オンラインストアでは、商品を注文し自宅に配送するだけでなく、最寄りの店舗で商品を受け取ることも可能です。

特に、1点から送料無料で店舗受け取りができる仕組みは、育児中の保護者にとって大きな利便性となっています。

また、サイト内には子どもの年齢や性別、出産予定月などを登録できる機能があり、それに応じたおすすめ商品が自動表示されるパーソナライズ機能も備えています。

さらに、西松屋は実店舗で培った信頼感や価格競争力をオンラインにも展開しており、ブランドの安心感と認知度を活かして、新規顧客の獲得と既存顧客のリピートにつなげている点も成功の大きな要因です。

西松屋公式オンラインストアは、ベビー用品市場での、オムニチャネル戦略の有用性を示す事例といえます。

2.アカチャンホンポ

アカチャンホンポは、大手ベビー用品専門店として実店舗で築いてきた高いブランド力を活かし、自社ECサイトとECモールを併用するハイブリッド戦略によってオンライン展開を成功させています。

ECモールでは、楽天やAmazonなど集客力の高いプラットフォームを活用し、多様な顧客層へのリーチを実現しています。

一方で、自社ECサイトではブランド体験の設計やキャンペーン施策により、リピート客の囲い込みに注力している点が特徴です。

オンライン購買を促進する代表的な施策として、毎月「3のつく日」「8のつく日」に実施されるポイントアップキャンペーンがあります。

特に子育て世代は価格に敏感な層が多いため、ポイントアップキャンペーンのような設計は購買意欲を高める上で効果的に作用しています。

また、オンラインストア内のナビゲーション設計にも工夫が見られ、「月齢別」「カテゴリー別」「出産準備セット」など、保護者のライフステージに寄り添った商品構成で、ユーザーが必要な商品に迷わずたどり着ける設計となっています。

アカチャンホンポの事例は、自社ECサイトとモールのそれぞれの強みを最大限に活かして、顧客接点の拡大とLTVの向上を両立している好例といえます。

3.ナイスベビー

ナイスベビーは、高額なベビー用品を「購入」ではなく「レンタル」で提供することで支持を集めているECサイトです。

ベビーベッドやチャイルドシート、ベビーカーなど、一時的にしか使用しないアイテムを必要な期間だけレンタルしたいというニーズに応え、子育て世帯のコストや保管スペースの負担を軽減するサービスを展開しています。

ナイスベビーが特に注力している施策が、コンテンツマーケティングを活用した集客です。

自社サイトでは、「ベビーベッドの選び方」や「出産準備チェックリスト」といった育児に関する悩みや疑問に寄り添う記事を多数公開しています。

コンテンツが検索エンジン経由で多くの見込み客を呼び込み、レンタル利用への導線として機能しています。

また、ナイスベビーはレンタル商品に対する衛生管理にも力を入れており、微酸性電解水やオゾン処理による消毒、女性スタッフによる厳格な品質チェックなどを徹底しています。

レンタルという特性上、衛生面や安全性はユーザーにとって大きな不安要素となり得ますが、その不安を丁寧に取り除く対応により、信頼獲得とリピーターの増加を実現しています。

ナイスベビーの情報提供による集客と、信頼感を醸成する衛生管理による成功は、高単価商品のEC展開を検討する事業者にとっても参考になる事例といえます。

4.the kindest

the kindestは、小児科医と管理栄養士の監修により開発されたベビーフードを展開するD2Cブランドです。

「栄養バランス」と「安心・安全」に徹底的にこだわり、離乳食期の赤ちゃんを育てる保護者の悩みに寄り添う商品づくりで注目を集めています。

ECサイトは、商品の特徴やこだわりを丁寧に伝える構成となっており、原材料の産地や調理工程、添加物不使用など、安心につながる情報を明確に掲載しています。

また、月齢別の商品展開やアレルギー対応食、パウチタイプなど、ユーザーの細かなニーズにも対応しており、保護者の目線に立ったラインナップが強みです。

the kindestの事例は、単に「便利」な商品を提供するだけでなく、育児というライフステージにおける不安や課題を解決するソリューション型のアプローチをとっている点が特徴的です。

5.homeal

homeal(ホーミール)は、幼児食に特化したD2Cブランドとして、子どもの「好き嫌い」や「栄養バランス」に悩む保護者の課題を解決する商品・サービスを提供しています。

特に、1〜6歳の子どもを持つ共働き世帯をメインターゲットに設定し、冷凍幼児食の定期配送を中心としたECビジネスを展開しています。

最大の特徴は、独自の「幼児食診断」や「選べるプラン」によって、子ども一人ひとりの成長や食の好みに合わせてパーソナライズされたメニューを提供している点です。

診断結果をもとにおすすめメニューを提案し、管理栄養士や一流シェフが監修したレシピを冷凍で届けるスタイルは、忙しい家庭にとって高い利便性と安心感を提供しています。

また、homealでは商品のこだわりや製造背景を丁寧に伝えて、ブランドへの共感と信頼を育んでいる点も特徴的です。

使用する食材の品質や無添加調理へのこだわり、アレルギー対応など、保護者が気にするポイントをしっかりカバーしており、「子どもに安心して食べさせられる食事」という価値訴求に成功しています。

homealは、顧客の深い悩みに寄り添い、商品・ブランド設計の全体を通じて共感を呼び込む施策が顧客満足度とリピート率を高め、持続的な成長につながっている好例といえます。

6.ベッタ

ベッタ(Bétta)は、ユニークな形状の哺乳瓶に特化したD2Cブランドで、機能性とデザイン性を兼ね備えた製品展開によって、多くのユーザーから支持を集めています。

ECサイトでは、独自形状がもたらす機能的メリットを丁寧に説明しており、「なぜこの形なのか」「赤ちゃんの健康にどう寄与するのか」といったユーザーの疑問にしっかり応えています。

また、使用されている素材や、国内製造へのこだわりなども品質面の情報も明確に示しており、安心して購入できる環境を整えている点が特徴的です。

ベッタの成功事例は、専門性を深掘りし、ニッチな市場において「独自性×信頼性」を武器にブランド力を構築して、価格競争に巻き込まれずに高付加価値で勝負できる点を示しています。

7.メリーズオンラインストア

花王が展開する「メリーズオンラインストア」は、ベビー用品ブランド「メリーズ」をはじめとした日用品を扱う総合ECサイトです。

メリーズオンラインストアの大きな特長は、定期購入によるリピート促進の仕組みが整っている点です。

ユーザーは必要なサイクルに合わせて商品を自動で届けてもらえるため、買い忘れや在庫切れのリスクがなくなります。

また、会員向けのクーポン配布やポイントサービスなども充実しており、ユーザーにお得感を与えることで継続的な商品購入を促しています。

メリーズオンラインストアでは商品の利便性、配送の柔軟性、価格の訴求、そして信頼性のすべてを兼ね備えた販売モデルの構築を実現しています。

消耗品の販売において、「いかにユーザーの生活動線に入り込むか」の重要性を学べる事例といえます。

8.ストッケ

ストッケ(Stokke)は、ノルウェー発の高級ベビー用品ブランドで、ベビー用品業界で「プレミアム」「洗練されたデザイン」「ライフスタイル提案型」といったポジションを確立しています。

ストッケのECサイトは、単なる商品販売の場ではなく、ブランドの世界観や哲学を伝えるメディアとして設計されており、ユーザーは製品のスペックだけでなく、「このブランドとともに育児をしたい」と感じるようなストーリー体験を得られるようになっています。

また、ストッケは製品カテゴリごとに成長段階別のナビゲーションを採用しており、ユーザーが自分の子どものライフステージに合った商品をスムーズに探せる構造になっています。

ストッケの事例は、ベビー用品ECで「単価ではなく共感」で勝負するブランディング戦略の成功を示しています。

ベビー用品ECサイトについてよくある質問

ここでは、ベビー用品ECサイトに関する以下のよくある質問とその回答について解説します。

ここでは、ベビー用品ECサイトに関する以下のよくある質問とその回答について解説します。

|

集客はどうすればいい?

ベビー用品ECサイトを立ち上げても、集客ができなければ売上にはつながりません。

特に子育て世代はネットでの情報収集や買い物に慣れているため、彼らにアプローチするための的確な集客戦略が必要です。

ベビー用品ECサイトで効果的な集客方法は以下の通りです。

| 集客方法 | 概要 |

| SNS広告 | InstagramやTikTokなどで実際の使用シーンを映した動画や写真を広告に活用すれば、商品の魅力を直感的に伝え、購買への導線を自然に作ることが可能 |

| インフルエンサーマーケティング | 育児系インフルエンサーやママブロガーを起用し、商品の体験レビューやおすすめ投稿をしてもらうと、信頼性と話題性の両方を獲得できる |

| 育児系メディアへの広告掲載 | 子育て情報サイトやママ向けコミュニティへのバナー広告や記事広告を出稿すれば、ターゲット層へのリーチを高められる |

| SEO対策 | 「0歳児 おすすめ おむつ」「出産祝い ベビー服 人気」など、具体的な検索ニーズに応えるコンテンツを自社サイトに用意すると、検索エンジン経由での流入を見込める |

上記の施策を単独ではなく組み合わせて実施すると、ベビー用品ECサイトへの継続的な集客を実現し、安定した売上につなげられます。

自社ECサイト構築かECモール、どちらで販売するべきか?

ベビー用品EC事業を始める際、多くの方が悩むのが「自社ECサイト」と「ECモール」のどちらで販売をスタートすべきかという点です。

それぞれに以下のようなメリットとデメリットがあるため、事業の目的やフェーズに応じて最適な選択をする必要があります。

| 方式 | メリット | デメリット |

| 自社ECサイト | サイトデザイン、商品ページ、購入後のフォローアップ、顧客データの管理に至るまで、すべてを自由に設計できる |

|

| ECモール | すでに多くのユーザーが常時利用しているため、出店初期から一定のアクセスを見込める |

|

上記の特徴から、スピーディに売上を上げたい場合はECモール、長期的にブランドを育てたい場合は自社ECサイトがおすすめです。

一方で、スタート時ではECモールで販売を開始して集客や販売ノウハウを蓄積し、ある程度のリピーターや認知が確保できた段階で自社ECサイトを構築する戦略が有効です。

まとめ:ベビー用品ECサイトを成功させるための秘訣は

ベビー用品ECサイトを成功させるためには、単に商品を充実させるだけでなく、顧客との信頼関係を築き、利便性と満足度の高い購買体験を提供する必要があります。

特に安全性や品質が重視されるベビー用品市場では、保護者が安心して利用できるECサイト設計が求められます。

また、ユーザーの購買意欲を高めるためには、パーソナライズされた商品提案が効果的です。そこでおすすめするツールが、閲覧履歴や購買データに基づいて関連商品を自動で表示する「GENIEE RECOMMEND」の導入です。

GENIEE RECOMMENDの導入により、パーソナライズされたレコメンドでユーザーの「ついで買い」を促進できるようになります。

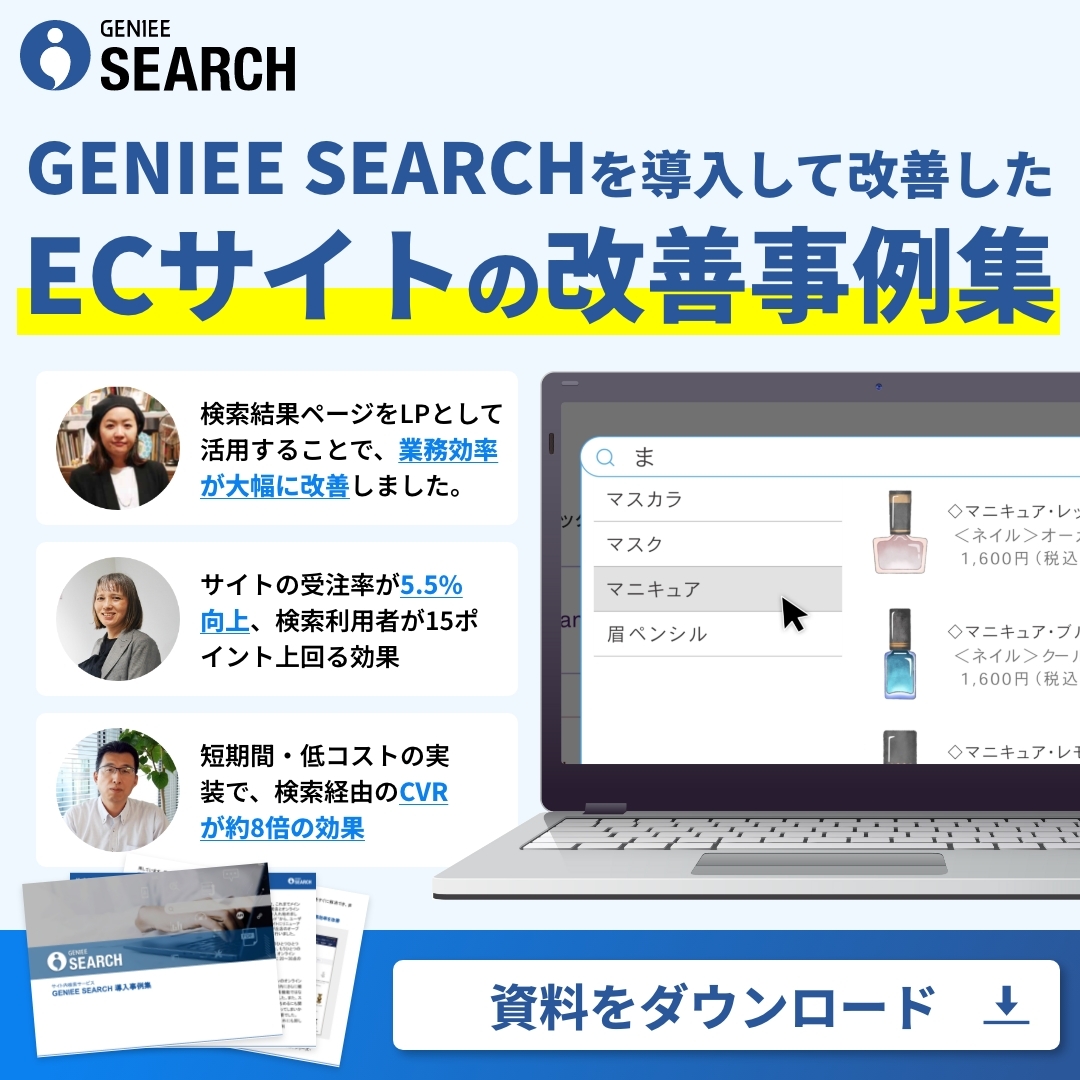

また、ユーザーがサイト内で目的の商品を探しやすくするUI/UXの改善も効果的な施策で、その際に役立つツールがサイト内検索の「GENIEE SEARCH」です。

GENIEE SEARCHは、ユーザーが入力したキーワードに対して高精度な検索結果を表示できるサイト内検索ツールで、ユーザーの購入導線を最適化することでスムーズな購入に導くことで離脱率の低下にもつながります。

GENIEE RECOMMENDとGENIEE SEARCHを導入すれば、ベビー用品ECサイトの利便性が向上し、競争の激しい市場でも事業の成長につなげられるでしょう。

GENIEE RECOMMENDについてのお問い合わせ・資料請求はこちら

GENIEE SEARCHについてのお問い合わせ・資料請求はこちら

サイト内で迷わない仕組みを、

実現しませんか?

GENIEE SEARCH編集部

(X:@BST_hoshiko)

ECサイトや企業サイトにおける快適なユーザ体験を実現するための導線改善方法から、ECマーケティングの手法まで幅広く情報を発信しています。

企業サイトやECサイトにおけるブランディング向上やUX改善につながる情報を発信。主にセミナー・SNS・メルマガ・プレスリリース等の企画運営を担当。