インテリア・雑貨ECサイトの成功事例5選!成功するポイントも解説

インテリアや雑貨を扱うECサイトの市場は年々拡大しており、ライフスタイルにおけるこだわりやデザイン志向の高まりとともに、多くのユーザーがオンラインを活用し自分好みの商品を探すようになっています。

しかし、新たな事業者のEC市場への参入が増えることで、ただ商品を並べるだけでは他社との差別化が困難になり、期待している成果が得られないケースも少なくありません。

そこで本記事では、インテリア・雑貨の分野で成功しているECサイトの事例を5つご紹介します。

それぞれのブランドがどのような戦略でファンを獲得し、売上を伸ばしているのかを分析するとともに、今後のEC運営に役立つ「成功のポイント」もわかりやすく解説します。

また、記事内ではインテリア・雑貨ECサイトのユーザビリティを向上させて売上増加を実現できるサイト内検索ツールの「GENIEE SEARCH」についてもご紹介します。

GENIEE SEARCHについてのお問い合わせ・資料請求はこちら

AIを活用した

現代社会では、情報の氾濫により消費者が

パーソナライズ施策と

新たな体験

「コンテンツ疲れ」に陥ることが問題視されています。

このような状況下では、不要な情報を排除し、

ターゲットに対して的確な情報を提供する施策が欠かせません。

必要な情報をピンポイントで届けるための

パーソナライズ施策をご紹介します。

無料ダウンロードはこちら

【目次】

- インテリア・雑貨ECサイトとは?

- インテリア・雑貨ECの市場規模とEC化率

- インテリア・雑貨分野のEC化が進んでいる3つの理由

- インテリア・雑貨ECサイトを構築・作成する方法

- インテリア・雑貨ECサイトの成功事例5選

- インテリア・雑貨ECサイトを成功させる5つのポイント

- インテリア・雑貨ECサイトでよくある質問

- まとめ:ユーザーに選ばれる家具・インテリア・雑貨ECサイトにしよう!

インテリア・雑貨ECサイトとは?

インテリア・雑貨ECサイトとは、家具や装飾品、生活雑貨など、日常生活を彩るさまざまなアイテムをオンラインで販売するECサイトを指します。

近年では、単なる商品販売の場にとどまらず、暮らしのスタイルや空間の提案を行うライフスタイルメディアとしての役割も担っています。

特に、ECサイトでは実店舗の運営と比べてコストが抑えられる分、品揃えや在庫管理の柔軟性を確保しやすく、トレンドに合わせた商品展開が可能です。

インテリア・雑貨分野のECサイトには、無印良品やニトリといった大手総合ブランドに加え、北欧テイストや韓国インテリアなど特定の世界観に特化したショップや、ハンドメイドのような一点ものを扱う個人作家のオンラインストアなども存在します。

競争が激化するなかで成功するためには、世界観の一貫性、ブランディング、UI/UXの設計、配送・カスタマーサービスの質など、総合的なサイト運営の力が求められます。

関連記事:【2025年最新】ECサイトの市場規模の成長率とトレンドを徹底解説

インテリア・雑貨ECの市場規模とEC化率

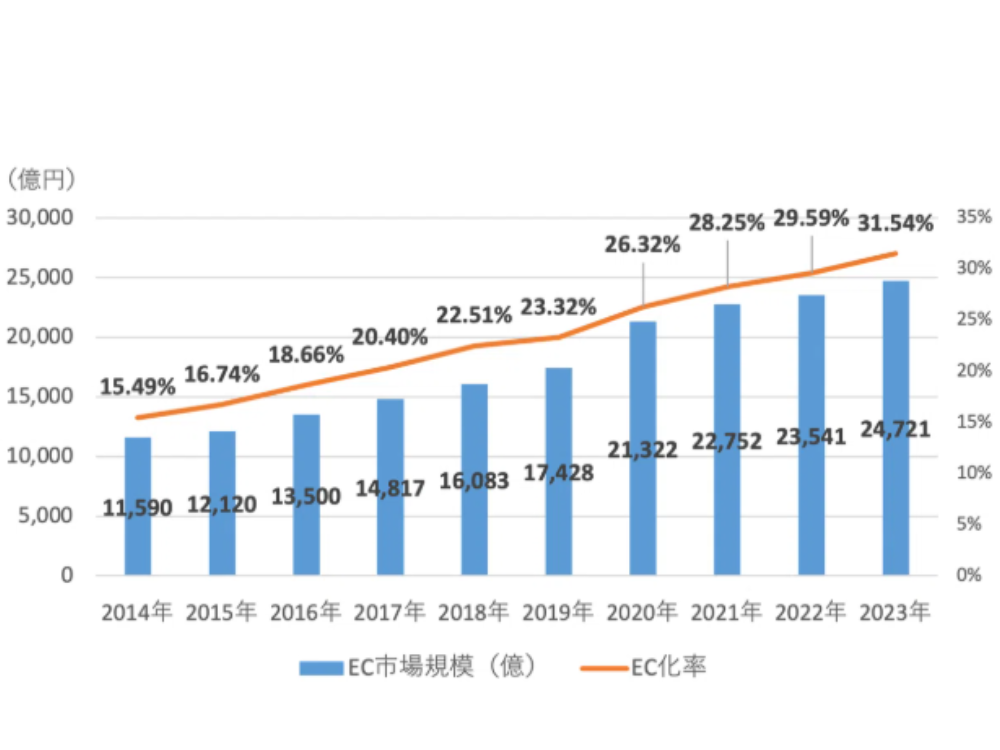

以下は、経済産業省が発表した「電子商取引実態調査」内に記載されている生活雑貨・家具・インテリア販売における2014年から2023年までのEC市場規模とEC化率の推移を示したグラフです。

引用元:電子商取引実態調査(令和6年度実施)

インテリア・雑貨カテゴリには、台所用品や食器などの家事雑貨、洗剤やティッシュといった日用の消耗品、家具、カーテンなどのインテリアアイテム、寝具類などが含まれます。

2023年のBtoC-EC市場規模は2兆4,721億円に達し、前年比では5.01%の成長を示しています。

EC化率は31.54%となっており、依然として高水準を維持しています。

内訳を見ると、約7割を日用品や家事関連雑貨が占め、残りの約3割が家具、インテリア、寝具類です。

総務省統計局の家計調査によれば、2023年の1世帯あたりの「生活雑貨・家具・インテリア」への年間平均支出は80,178円で、コロナ禍前の2019年と比較して4.3%増加しました。

一方で、2022年との比較では1.7%減少となっています。

新型コロナウイルス感染症が拡大していた時期には、外出自粛の影響から日常的な商品の備蓄需要が高まり、ECでの日用品購入が大きく伸びました。

しかし、2022年以降はその特需が一段落し、2023年も成長率は鈍化傾向にあります。

近年では、定期的に購入される消耗品にのサブスクリプションサービスの導入が進み、EC市場の成長を後押ししています。

また、食品分野で注目されているクイックコマースの仕組みが、日用品の販売にも波及しており、こうした新たな流通手段が需要拡大につながる可能性も出てきています。

さらに、AR(拡張現実)やAIを活用した新しいサービスやレコメンドの仕組みの提供も始まっています。

出典:経済産業省 |電子商取引実態調査

インテリア・雑貨分野のEC化が進んでいる3つの理由

インテリア・雑貨分野でEC化が進んでいる理由はおもに以下の3つです。

|

ここでは、上記の理由について解説します。

1.実店舗より豊富な商品を取り扱うことができる

インテリア・雑貨を扱うECサイトが実店舗に勝る点は、「品揃えの豊富さ」にあります。

実店舗は物理的な展示スペースに限りがあるため、どうしても並べられる商品量や色・サイズ・バリエーションに制約が生まれます。

しかし、ECサイトであれば、倉庫やドロップシッピング(在庫を持たずに商品の注文を受けてからメーカーや卸売業者に商品の発送を依頼する販売方法)を活用すれば、実際の店頭に出せない膨大な商品ラインナップの提供が可能です。

また、店舗では在庫リスクやスペースの関係上取り扱いが難しい一点物の商品や、バリエーションの多い雑貨・家具もECサイトであれば販売しやすいため、細かなニーズに対応し売り上げにつなげられます。

ECサイトは、実店舗であれば物理的に飾れない商品や多様なバリエーションといった豊富なラインナップを武器にできるため、インテリア・雑貨は特に相性がよいカテゴリーといえます。

2.配送ニーズが高い商材が多い

インテリア・雑貨のEC化が進む大きな要因には、配送ニーズの高さも挙げられます。

家具や大型インテリア商品は、重さや大きさから自宅まで持ち帰ることが困難なケースが多く、ECサイトの購入であれば配送まで一貫して依頼できる点でユーザーの支持を集めています。

また、ECサイトでは組立・設置サービス付きの配送をオプションとして選択できる場合も多く、この点も需要にかなっています。

3.自宅に合ったレイアウトが可能か確認しながら購入できる

インテリア・雑貨のEC化が進んでいる背景には、「自宅で家のレイアウトに合うかを確認しながら購入できる」環境が整ってきたことが大きく関係しています。

特に近年では、ARを活用し、スマホやタブレットを通じて、自宅の部屋に実際の商品を配置した際のイメージを確認できるサービスが普及しています。

例えば、IKEAの「IKEA Place」やHouzzの「View in My Room」などのAR機能は、数千~数万点に及ぶ家具や雑貨を実際の部屋にリアルスケールで設置したときの見た目や雰囲気をシミュレーションできます。

国内企業では、オフィス家具事業を展開するイトーキなどがブラウザ上でAR体験を提供しており、専用アプリのダウンロードが不要で、手軽に自宅で確認できる点が特徴です。

ARにより、購入前の不安を解消し、納得感のある購買体験の提供を実現できるようになったことでユーザーの購買意欲が喚起されEC化が進んでいます。

インテリア・雑貨ECサイトを構築・作成する方法

インテリア・雑貨ECサイトを構築・作成するためには、以下のいずれかの方法を選択する必要があります。

|

ここでは、上記の方法について解説します。

ASP

ASPとは、クラウド環境上で提供されるECシステムを指します。

ASPには、商品管理・カート機能・決済連携などの主要機能が初めから備わっており、サーバー構築やソフトの導入が不要で運用を始められます。

ASPの最大の魅力は、初期費用と運用コストを大幅に削減できる点で、個人・小規模事業者でも導入ハードルが低く、短期間でのECサイト立ち上げが可能です。

一方で、ASPは機能やデザインの自由度が制限される傾向があり、独自性を重視するブランドではカスタマイズに制約がある点が課題となる場合もあります。

ECモール

ECモールとは、楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングなど、多数のショップが出店するオンライン上の大型ショッピングモールを指します。

ここに「出店」すれば、自社でゼロからサイトを構築する必要がなく、ECモール側が提供するシステムや集客力を活用して販売を開始できます。

また、ECモールにはカート機能や決済システム、セキュリティ対策、カスタマーサポートなどの基本機能が備わっているため、運営面の手間を軽減できます。

さらに、ECモールによっては販促支援や売上分析機能、レビュー管理などのツールも提供されており、効率的な運営が可能です。

一方で、ECモール出店には以下の注意点もあります。

- 同じモール内に多くの競合商品が並ぶため、価格競争になりやすい

- デザインやページ構成に制限があり、自社のブランドや世界観を表現しづらい など

ECモールは短期間かつ低コストで販売を始めたい場合は有効ですが、長期的なブランド育成やリピーター獲得を重視するのであれば、自社ECサイトとの併用や将来的な独立運営も視野に入れる必要がある方法です。

オープンソース

オープンソースとは、ソースコードが無償で公開されており、自由にカスタマイズできるECシステムを指します。

デザインや機能を自社のブランドや販売戦略に合わせて細かく調整できるため、表現の自由度が高く、オリジナリティを重視するインテリア・雑貨分野との相性がよいと言えます。

一方で、オープンソースはソフト自体は無料で使えるものの、実際の導入にはサーバー費用や開発費用がかかり、セキュリティ対策やバージョン管理も自社で行う必要があります。

また、専門的な知識が求められるため、社内にエンジニアがいない場合は外注先の選定や運用体制の整備が欠かせません。

オープンソースは「独自性」「拡張性」「ブランド訴求力」を重視したい場合に有効な選択肢ですが、技術的な体制や長期的な運用リソースが必要である点も踏まえて、慎重に導入を検討する必要がある方法です。

ECパッケージ

ECパッケージとは、ECサイトに必要な機能がひととおり揃ったソフトウェアをベースに、自社の要件に合わせてカスタマイズしながら構築する仕組みです。

インテリア・雑貨のように商品点数が多く、サイズ・カラー・テイストなどのバリエーションも多岐にわたる商材を扱う場合、カスタマイズ性の高いECパッケージの利用は効果的です。

例えば、自社商材にあわせた検索機能やコーディネート提案ページ、ランキング表示、ギフト対応など、ブランド独自の購買体験をEC上で表現できます。

また、POS(販売データを記録して管理するシステム)やMAツールなどの外部システムとの連携にも柔軟に対応できるため、業務効率化や顧客満足度の向上にも貢献します。

ECパッケージは、インテリア・雑貨のように「商品そのものの魅力」だけでなく「ブランド体験」や「世界観の表現」を重視するショップにとって、理想的な選択肢の一つです。

ただし、ECパッケージの導入では初期費用や保守費用が比較的高くなる傾向があるため、注意が必要です。

フルスクラッチ

フルスクラッチは、設計・デザイン・機能すべてを一から自社仕様で開発する方法で、もっとも自由度が高く、ブランドの世界観や独自性を徹底的に反映できる点が最大の特徴です。

インテリア・雑貨のように商品点数が多く、テイストや世界観を重視する分野においては、自由度の高いフルスクラッチによるブランドイメージの確立が差別化に役立ちます。

また、将来的な機能拡張や外部システムとの連携にも柔軟に対応できるため、成長志向の強い企業にとっては長期的な投資価値があります。

一方で、フルスクラッチは他の構築方法に比べて、費用・期間ともに負担が大きな点がデメリットです。

一般的に、数百万円から数千万円規模の費用が必要となり、構築期間も半年から1年以上に及ぶケースが少なくありません。

また、保守・運用も自社で担うことになり、セキュリティやサーバー管理、障害対応などの運用課題にも継続的に対応していく必要があります。

フルスクラッチを採用する場合は、事業規模やリソースに見合った判断を行い、長期的な視野のもと計画を立てるようにしましょう。

関連記事:ECサイト構築方法を解説!作り方や費用・構築ツールを徹底比較

関連記事:【2025年最新版】ECサイト構築ツールの選び方とおすすめ5選

関連記事:【2025年最新版】ECサイト構築に役立つ補助金制度と活用ポイントを解説

インテリア・雑貨ECサイトの成功事例5選

ここでは、以下の企業のインテリア・雑貨ECサイトにおける成功事例5選を紹介します。

|

1.ニトリ

ニトリでは、家具・インテリア雑貨のECサイト「ニトリネット」を運営しており、高いコストパフォーマンスと幅広い年代への対応が特長です。

2020年のEC売上ランキングでは国内の家具・雑貨系サイトで1位となり、2022年2月期の売上高は716億円を記録しています。

サイトの強みは、顧客からの質問 とその回答を参考にできる「商品Q&A」サービスや商品レビュー機能、コンビニ後払い、店舗在庫確認・受け取りサービスなど、ユーザーの購入を後押しする充実したサービスとコンテンツです。

また、スタッフによるコーディネート提案やカテゴリ別ランキング、検索機能も整備されており、サイト滞在時間や顧客満足度の向上につながっています。

サイトURL:https://www.nitori-net.jp/ec/

2.無印良品

無印良品ネットストアは、株式会社良品計画が運営するECサイトで、「シンプル・高品質・低価格」な衣料品や生活雑貨を幅広い年代に向けて販売しています。

2020年2月期のEC売上高は約222億円で、前年比11.2%増となりました。

無印良品ネットストアの特徴として、購入者に配慮したサービス設計が挙げられます。

例えば、送料や商品の受け取りでは、5,000円以上で送料無料、小物送料一律500円、店舗受け取りの選択肢などがあり、低価格商品でも購入しやすい工夫がされています。

また、商品カテゴリがわかりやすく、レビューや在庫確認機能も整備されており、ユーザーフレンドリーなサイト構成となっている点も特徴的です。

サイトURL:https://www.muji.com/jp/ja/store

3.IKEA

IKEAオンラインストアは、イケア・ジャパン株式会社が運営するECサイトで、低価格かつデザイン性の高い家具・雑貨を主に若年層向けに販売しています。

IKEAオンラインストアの特徴は、高画質でストーリー性のある商品画像や、SNS感覚で使える「おすすめのインテリアコーディネート」機能により、視覚的に楽しく商品を探せる設計です。

また、商品レビューや店舗在庫、パッケージサイズの確認機能、小物配送サービス、閲覧履歴表示によるリマインドなども実装されており、ユーザーの購買体験をスムーズにする工夫が多く備わっています。

オンラインの利便性を生かしつつ、リアル店舗との融合を意識した運営がIKEAオンラインストアの強みです。

サイトURL:https://www.ikea.com/jp/ja/

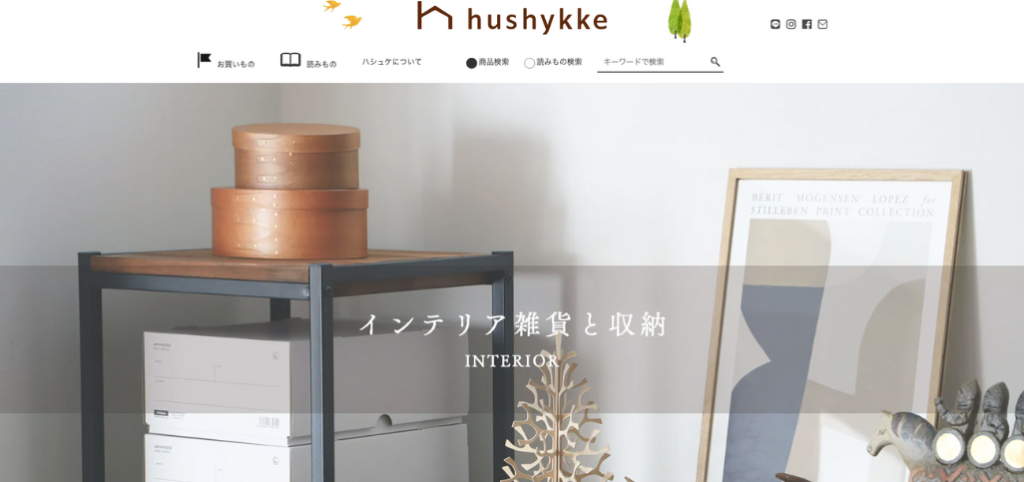

4.ハシュケ

ハシュケは、株式会社Crasikが運営する北欧雑貨専門のECサイトで、主に北欧デザインに興味のある女性をターゲットに、オンライン限定で販売を行っています。

大手企業と比べて規模は小さいものの、「雑貨 オンラインショップ」などの検索キーワードで上位に表示され、知名度の高さとアクセス数で注目されています。

ハシュケはブランドの世界観を強く打ち出し、価格帯の高いギフト向け商品を中心に取り扱っています。そのため、丁寧な商品説明やビジュアル重視のページ設計となっています。

また、スタッフのブログ「STAFF NOTE」では、商品紹介と日常の記録を融合させて、ブランドとの距離を縮める工夫がなされています。

ハシュケは、ターゲットに合ったブランディングとコンテンツ設計により、個性と魅力のあるECサイトとなっています。

サイトURL:https://www.hushykke.com/

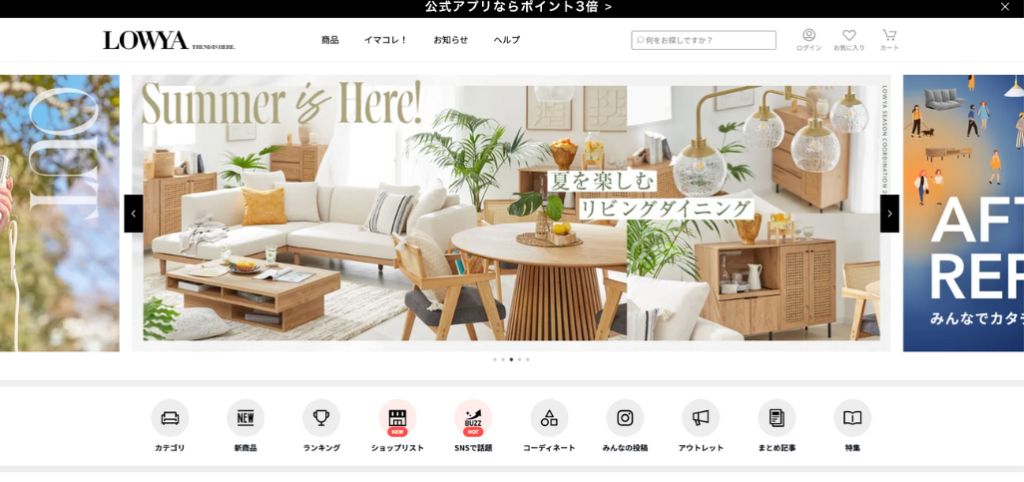

5.LOWYA

株式会社ベガコーポレーションは、自社ブランドのインテリアを展開するECサイト「LOWYA(ロウヤ)」を運営しています。

もともと、モール型ECを中心に展開していましたが、2015年以降は自社ECサイトのブランディングと運営強化に取り組んでいます。

同社は、急激な自社ECシフトを避け、モールと自社ECの並行運営を行いながら徐々に自社比率を拡大しています。

広告運用を見直し、SEO対策やサイトコンテンツの改善など、顧客ロイヤリティを高める自社EC強化を戦略的に進めた結果、2020年3月期には売上135億円という成果を挙げています。

サイトURL:https://www.low-ya.com/

関連記事:【業界別】ECサイトの成功事例20選と成功させる5つの法則とは?

インテリア・雑貨ECサイトを成功させる5つのポイント

インテリア・雑貨ECサイトを成功させるために意識すべきポイントは以下の5つです。

|

ここでは、上記のポイントについて解説します。

1. ブランディングを確立する

インテリア・雑貨ECサイトを成功に導くためには、まず「ブランディングの確立」が欠かせません。

ブランディングとは、単にロゴやサイトデザインを整えるだけではなく、ブランドとしての世界観や価値観を明確にし、それを一貫してユーザーに伝える取り組み全体を指します。

b>ブランディングの確立で特に大切なのは、サイトデザインや写真、フォント、コピーなど、あらゆる接点で統一感を持たせるような内容を心がけることです。

また、インテリア・雑貨分野であれば感情に訴えかける「エモーショナルブランディング」も有効な施策です。

「このブランドと過ごす暮らしが心地よい」と思ってもらえるような体験設計を意識するエモーショナルブランディングにより、顧客ロイヤリティの向上やリピーターの獲得にもつながります。

インテリア・雑貨ECサイトで成功を目指すなら、「どう魅せるか」「誰にどう伝えるか」を明確にし、サイト全体を通じて統一されたブランド体験の提供を心がけましょう。

2. 豊富な商品ラインナップを提供する

インテリア・雑貨ECサイトの成功には、豊富な商品ラインナップが不可欠です。

ユーザーの趣味やライフスタイルは多様化しており、サイズ、カラー、素材、テイストなど、さまざまな選択肢を用意すると、より多くのニーズに対応できます。

例えば、ソファひとつにしても、サイズ違い・カラー展開・脚の形状などを細かくラインナップすれば、ユーザーが自分の部屋に合った理想の商品を見つけやすくなります。

また、検索機能や絞り込み機能、ランキング表示、スタイル別カテゴリなどを整備して、膨大な商品の中から目的の商品をスムーズに探せる環境を整える改善も大切です。

ただし、商品点数が多いほど、在庫管理やデータ更新、ページ作成の工数が増えるため、運営側の体制やシステム面の強化が欠かせません。

さらに、世界観やブランドイメージを保つために、ラインナップの方向性や品質基準を明確にし、統一感のある商品展開を心がける必要もあります。

3. 高価格商品と低価格商品をバランスよく取り揃える

インテリア・雑貨ECサイトを運営する際に、高価格帯と低価格帯の商品をバランスよく取り揃えることは、利益拡大と顧客満足の両立を図る上で重要なポイントです。

高価格帯と低価格帯の商品の役割は以下の通りです。

| 価格帯 | 役割 |

| 高 | ブランドイメージおよび収益性の向上 |

| 低 | ・気軽に試せる価格設定で購買ハードルを下げる ・リピート購入やセット買いを促す |

また、高価格帯商品の周囲に主力となる「中価格帯商品」を配置して、相対的に「お得感」を演出する手法も効果的です。

幅広い価格帯の商品を適切に配置し、それぞれの価格帯に応じた販売戦略と情報設計を行うと、売上と顧客満足度の双方を高められます。

4. 複数チャネルでユーザーにアプローチを行う

インテリア・雑貨ECサイトでは、複数のチャネルを活用してユーザーにアプローチする手法が効果的です。

ユーザーへのアプローチに用いられるチャネルの例は以下の通りです。

- SNS

- メールマガジン

- リスティング広告

- 電車の中吊りや看板などのオフライン広告

複数チャネルでユーザーへアプローチする場合は、オンライン・オフライン問わずに自社のターゲットにマッチした成果の上がりそうな施策を選択すると、効果を最大化できるでしょう。

関連記事:オムニチャネル戦略とは?3つのメリットや成功事例、注目されている背景まで解説

関連記事:OMO戦略とは?成功させるポイントや進め方の手順を徹底解説

5. デザインやUI/UXにこだわる

インテリアや雑貨を扱うECサイトにおいて、「デザイン性」や「使いやすさ」はそのままブランド価値に直結します。

特に、インテリア・雑貨を好むユーザーはセンスの良さや世界観を重視する傾向があるため、サイトのビジュアルやUI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)への配慮は欠かせません。

例えば、トップページのデザインでは、色使いやフォント、余白の使い方など全体の世界観を統一すると、洗練された印象を与えられます。

また、UI/UXの観点では、ユーザーが「欲しい商品に迷わずたどり着ける導線設計」が重要です。

カテゴリー分類をわかりやすく設ける・絞り込み検索を充実させる・目的別のページを作成するなどの施策を実施すると、ユーザーのストレスを軽減し離脱を防止できます。

このUI/UXの「検索」関連について効果的に改善できるツールが「GENIEE SEARCH(ジーニーサーチ)」です。

GENIEE SEARCHについては次項にて詳しく紹介します。

魅力的なデザインで売上アップ!ECサイト成功の秘訣と参考サイトを紹介

ユーザビリティの向上で雑貨ECサイトを成功させるなら「GENIEE SEARCH」

商品点数が多くカテゴリが細かく分かれていることの多いインテリア・雑貨ECサイトでは、サイト内検索の精度と利便性の向上が欠かせません。

インテリア・雑貨ECサイトのサイト内検索を改善し、ユーザビリティを向上させられるツールが1,000社以上の導入実績を誇るサイト内検索の「GENIEE SEARCH」です。

GENIEE SEARCHは、ユーザーの検索行動を解析し、最適な検索結果を提示するパーソナライズ機能や、サジェスト機能、類義語対応など、UXを意識した機能が多数搭載されています。

また、導入がJavaScriptタグの設置だけで済むため、既存のECサイトへの影響がなく世界観やブランディングを維持できます。

雑貨ECサイトを成功させるためには、「探しやすさ」「買いやすさ」などのユーザー体験の向上が重要であり、その実現をGENIEE SEARCHがサポートします。

GENIEE SEARCHについてのお問い合わせ・資料請求はこちら

サイト内で迷わない仕組みを、

実現しませんか?

インテリア・雑貨ECサイトでよくある質問

ここでは、インテリア・雑貨ECサイトに関する以下のよくある質問とその回答を紹介します。

|

参考にするべきおしゃれなデザインのECサイトはある?

インテリア・雑貨ECサイトは、各事業者がデザインに工夫を凝らしており、どのようなサイトがおしゃれかは個人の感性によるところもありますが、洗練されたデザインの例として以下のようなECサイトがあります。

【LOWYA】

出典:https://www.low-ya.com/

LOWYAは、家具や寝具を単体で紹介するだけでなく、コーディネートした状態での掲載も行っています。<

実際のコーディネートを紹介することで、ユーザーは購入した後のイメージを持ちやすくなり、購買意欲を高められます。

【WALPA】

出典:https://walpa.jp/

輸入壁紙を取り扱うWALPAでは、壁紙とインテリアの組み合わせの掲載により、さまざまなスタイルの提案を行っています。

また、初めて壁紙を購入するユーザーに向けたガイドも掲載し、購入ハードルを下げて気軽に試せるような導線作りを行っています。

EC構築時に補助金などは使える?

EC構築時には、条件を満たせば以下の補助金に申し込める場合があります。

| 補助金 | 概要 | 補助額と割合 |

| 事業再構築補助金 | 中小企業の業態転換や販路開拓などを支援する補助金 | 最大7,000万円 (最大1/2補助) |

| ものづくり補助金 | 生産性向上や新たな製品・サービスの導入を支援する補助金 | 最大1,250万円程度の補助(補助率は中小企業・中堅企業が1/2、小規模事業者が2/3) |

| 小規模事業者持続化補助金 | 商工会議所・商工会の支援を受けられる小規模事業者向けの補助金 | 最大200万円 (最大2/3補助) |

また、地方自治体でも独自にEC構築支援の補助金を出している場合があります。

詳しい条件や内容については、各補助金の公式サイトをご確認ください。

事業再構築補助金:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

ものづくり補助金:https://portal.monodukuri-hojo.jp/

小規模事業者持続化補助金:https://s23.jizokukahojokin.info/

関連記事:【2025年最新版】ECサイト構築に役立つ補助金制度と活用ポイントを解説

決済サービスは充実させておいた方がいい?

結論から言えば、インテリア・雑貨ECサイトではできるだけ多様な決済手段を用意しておくことが望ましいといえます。

インテリア・雑貨ECサイトで用意すべき主な決済サービスは以下の通りです。

- クレジット(デビット)カード

- 代引き

- 銀行振込

- 後払いサービス

- スマホ決済 など

また、越境での販売も検討している場合は、Alipay・WeChat Payなどの海外の決済サービスにも対応しておくと、より購入される機会を増やせるでしょう。

ECサイトの信頼性・利便性を高め、売上につなげるためにも、決済サービスの拡充は積極的に取り組むべき施策です。

まとめ:ユーザーに選ばれる家具・インテリア・雑貨ECサイトにしよう!

家具・インテリア・雑貨のEC市場は年々成長しており、競合も増加しています。

そのなかでユーザーに選ばれるサイトを構築するには、ブランディングの確立やラインナップの充実、そしてUI/UXの最適化など、あらゆる面からの戦略的な改善が求められます。

特に、UI/UXの改善はユーザーの離脱防止や購入率の向上に直結する重要な要素で、検索精度が低く求めている商品にたどり着けない設計では、いかに優れた商品を揃えていてもユーザーの満足度は得られません。

そこでおすすめのツールが、導入実績1,000社以上を誇るサイト内検索の「GENIEE SEARCH」です。

GENIEE SEARCHは、サイト内検索改善を通じてECサイトに最適化された検索体験を提供し、ユーザーがストレスなく商品にアクセスできる導線を設計できます。

GENIEE SEARCHを導入すれば、インテリア・雑貨ECサイトのユーザビリティを改善し、顧客ロイヤリティと売り上げの向上が実現できます。

GENIEE SEARCHについてのお問い合わせ・資料請求はこちら

サイト内で迷わない仕組みを、

実現しませんか?

GENIEE SEARCH編集部

(X:@BST_hoshiko)

ECサイトや企業サイトにおける快適なユーザ体験を実現するための導線改善方法から、ECマーケティングの手法まで幅広く情報を発信しています。

企業サイトやECサイトにおけるブランディング向上やUX改善につながる情報を発信。主にセミナー・SNS・メルマガ・プレスリリース等の企画運営を担当。